はじめに:企業にメンタルヘルス対策の再点検が求められる理由

現代の職場環境は、グローバル化、テクノロジーの進化、そして働き方の多様化といった潮流の中で、かつてない複雑性と変化に直面しています。それに伴い、従業員のメンタルヘルス不調は、個人の問題にとどまらず、企業の生産性や組織全体の活力を左右する経営上の重要課題として認識されるようになりました。企業に課せられる安全配慮義務は、物理的な危険からの保護だけでなく、従業員の精神的な健康を守るという側面においても、その重要性を増しています。

このような状況下、令和5年9月1日に施行された「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」の改正は、企業の実務に極めて大きなインパクトを与えるものです。この改正は、カスタマーハラスメント(カスハラ)やパワーハラスメントといった現代的なストレス要因を評価の俎上に明確に載せ、企業の対応責任をより厳格に問う姿勢を鮮明にしました。

本稿の目的は、この法改正の核心である「業務による心理的負荷評価表」の変更点を深掘りし、それが今後の労災認定実務にどのような具体的影響を及ぼすのかを多角的に分析することにあります。さらに、単なる事後対応に留まらず、紛争を未然に防ぐ「予防法務」の観点から、弁護士との戦略的協同がいかに有用であるか、そして企業が取るべき具体的なアクションプランを、段階的なフェーズに分けて提示します。

精神障害の労災認定と「業務による心理的負荷評価表」の基礎

本論に入る前に、精神障害の労災認定がどのような枠組みで行われるのか、その基本構造を整理します。この理解は、改正内容の重要性を把握するための土台となります。

精神障害の労災認定を判断する「3つの要件」

精神障害が業務上のものとして労災認定されるためには、労働基準監督署による調査を経て、以下の3要件が総合的に検討されます。

- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること。

国際的な診断基準(ICD-10やDSM-5)に基づき、うつ病や急性ストレス反応などの対象疾病に該当すると判断される必要があります。 - 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による「強い心理的負荷」が認められること。

これが労災認定における最も重要な判断要素です。業務に起因する出来事が、労働者にとって客観的に見て、精神障害を発病させるほどの強いストレスであったかどうかが評価されます。 - 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと。

私生活での出来事(離婚、家族の重病など)や、既往症といった個人的な要因が、発病の主たる原因でないことを確認します。ただし、業務による「強い心理的負荷」が認められれば、個人的な要因が一定程度存在したとしても、業務起因性が肯定される傾向にあります。

「業務による心理的負荷評価表」とは何か?

上記要件(2)で述べた「強い心理的負荷」は、個人の主観的な受け止め方だけで判断されるものではありません。その判断の客観性と公平性を担保するために用いられるのが、厚生労働省が定める「業務による心理的負荷評価表」です。これは、いわば精神的ストレスを測るための「物差し」と言えます。

心理的負荷の強度は「強」「中」「弱」の3段階評価とされており、その評価にあたっては、『業務による心理的負荷評価表』の具体的出来事(例示)を参照して判断されます。

(J-MOTTO コラム, 2023年10月18日に基づく情報)

評価は、主に以下の3ステップで進められます。

- ① 具体的出来事の特定:まず、発病前6か月間に労働者が経験した出来事が、評価表に示された「事故や災害の体験」「仕事の失敗、過重な責任の発生」「仕事の量・質の変化」「対人関係」などのどの類型に該当するかを特定します。

- ② 心理的負荷の強度評価:次に、特定された出来事が、同種の労働者にとって一般的にどの程度の心理的負荷となるかを、評価表の具体例に照らして「強」「中」「弱」の三段階で評価します。

- ③ 総合評価:最後に、出来事そのものの評価だけでなく、出来事後の会社の対応、周囲の支援の有無、長時間労働の状況などを総合的に考慮し、最終的な心理的負荷の強度(総合評価)を判断します。業務による心理的負荷が「強」と判断された場合に、労災認定の要件を満たすことになります。

【本稿の核心①】令和5年改正の要点と労災認定への具体的影響

今回の改正は、単なる微修正ではありません。現代の労働環境の実態を反映し、労災認定の判断基準を大きく転換させるものです。ここでは、特に注目すべき3つのポイントと、それが実務に与える影響を詳細に解説します。

改正の背景と全体像

今回の改正は、主に二つの大きな要請に応える形で実現しました。一つは、深刻化するハラスメント問題や働き方の変化といった「社会的背景」への対応です。特に、顧客や取引先からの過度な要求、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は社会問題化しており、これを労災認定の評価対象として明確化する必要がありました。また、2020年から順次施行されたパワハラ防止法制との整合性を図ることも急務でした。

もう一つは、精神医学における「医学的知見の反映」です。ストレスと精神障害の因果関係に関する研究の進展を踏まえ、より実態に即した公正な基準へとアップデートすることが求められていました。

詳細解説:注目すべき3つの改正ポイント

ポイント1:「具体的出来事」の大幅な見直し

改正の最も象徴的な変更点は、「業務による心理的負荷評価表」に記載される「具体的出来事」の見直しです。これにより、これまで評価が難しかったストレス要因が明確に位置づけられました。

- カスタマーハラスメント(カスハラ)の明記

厚生労働省の公表資料によると、今回の改正で「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という項目が新設されました。これは、いわゆるカスハラを正面から評価対象とするものです。「著しい迷惑行為」には、身体的攻撃(暴行)、精神的攻撃(脅迫、暴言、人格否定)、土下座の要求、執拗かつ理不尽なクレームなどが含まれます。これにより、従来は「対人関係」の一類型として曖昧に扱われがちだったカスハラ被害について、心理的負荷が「強」と判断されやすい明確な基準が示されたことになります。 - パワーハラスメント評価のアップデート

従来の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」という項目が、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)で示されたパワーハラスメントの6つの類型(①身体的攻撃、②精神的攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害)に沿った内容に整理・具体化されました。専門メディアの解説にもあるように、これにより、どのような行為がパワハラに該当し、どの程度の心理的負荷を生じさせるかが、より具体的に判断されるようになります。 - 感染症等への対応に関する評価の追加

新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、業務が原因で生命の危険が想定される感染症等に罹患した場合の心理的負荷も評価対象として追加されました。これにより、医療従事者や社会インフラを支えるエッセンシャルワーカーなどが直面する特有のストレスも、適切に評価される道が開かれました。

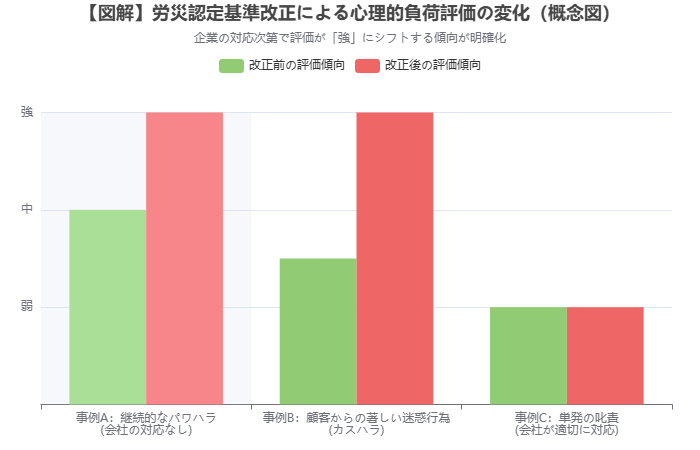

ポイント2:心理的負荷「強」と判断される範囲の明確化

今回の改正は、出来事単体の評価だけでなく、「出来事後の会社の対応」をセットで評価する視点をこれまで以上に重視しています。これが第二の重要なポイントです。

心理的負荷としては「中」程度の迷惑行為を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社が迷惑行為を把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった(場合、評価が強まりうる)。

(中央労働災害防止協会 安全衛生情報センターの資料に基づく情報)

この記述が示すように、例えば、上司からの威圧的な叱責が一度あったという出来事自体は「中」程度の心理的負荷と評価されるかもしれません。しかし、その事実を従業員が人事部や相談窓口に報告したにもかかわらず、会社が「指導の範囲内だ」として放置したり、形だけの注意に留まったりした場合、その「不適切な事後対応」も含めて総合的に評価され、結果として心理的負荷は「強」と判断される可能性が格段に高まりました。長時間労働との関係性も同様で、「1か月に80時間以上の時間外労働」などの客観的な負荷要因が他の出来事と組み合わさることで、総合評価を引き上げる要素として考慮されます。

ポイント3:精神障害の「悪化」に関する業務起因性判断の見直し

三つ目のポイントは、すでに精神障害の診断を受けている従業員の症状が、業務によって「悪化」した場合の労災認定基準の見直しです。従来は、症状が悪化した場合の労災認定には、悪化前に「特別な出来事(生命の危険や極度の恐怖を伴うような出来事)」があったことがほぼ必須とされていました。

しかし今回の改正により、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がなかったとしても、「業務による強い心理的負荷」が認められれば、悪化の業務起因性が肯定されうることになりました。これにより、企業は既存の不調を抱える従業員の業務負荷管理(業務量の調整、配置転換、ハラスメントからの保護など)に対しても、一層慎重かつ丁寧な配慮を行うことが求められます。漫然と同じ業務を継続させた結果、症状が悪化した場合、企業の安全配慮義務違反が問われ、労災認定に至るリスクが高まったと言えます。

改正が労災認定実務に与えるインパクト

これらの改正は、労災認定の実務に以下の3つの大きな変化をもたらします。

- 認定範囲の明確な拡大:特にカスハラ事案や、発生後の対応が不適切であったパワハラ事案において、これまで以上に労災認定がなされやすくなります。企業が「想定外」と考えるケースでも、新基準では「強」の負荷と判断される可能性があります。

- 企業の「事後対応」が厳しく問われる時代へ:ハラスメント相談窓口の設置はもはやスタートラインに過ぎません。「相談後の迅速かつ公正な調査」「行為者への適切な措置」「被害者のケアとプライバシー保護」「実効性のある再発防止策」といった一連のプロセスの実効性が、労災認定の可否、ひいては民事上の損害賠償責任の有無を分ける重要なファクターとなります。

- 「客観的記録」の死活的な重要性:企業が「適切な対応をとった」と事後的に主張するためには、そのプロセスを証明する客観的な証拠が不可欠です。相談受付記録、関係者へのヒアリング議事録、行為者への指導・処分通知書、配置転換の辞令、産業医との面談記録など、あらゆる対応を文書として記録し、適切に保管する管理体制の構築が急務となります。

弁護士との早期協同がもたらす戦略的有用性

メンタルヘルス事案の複雑性とリスクが増大する中で、弁護士の役割は、問題が起きた後の「事後処理(火消し)」だけにあるのではありません。むしろ、問題が起きる前の「予防(防火)」から、再発防止に至るまでの一連のプロセスを支える「戦略的パートナー」として位置づけることが、現代の企業経営において極めて重要です。

なぜ「早期」に「協同」することが重要なのか?

メンタルヘルス事案、特にハラスメントが絡むケースでは、初期対応の僅かな誤りが、労使間の信頼関係を決定的に損ない、紛争を長期化・深刻化させる原因となります。問題が顕在化し、労働基準監督署の調査が始まったり、労働審判や訴訟を提起されたりしてから弁護士に相談するのでは、いわば「火の手が燃え広がってから」の対応となり、打てる手が著しく制限されます。紛争対応にかかる時間的・金銭的コスト、そしてレピュテーションの毀損という見えざるコストは計り知れません。

「早期協同」とは、問題の火種が小さいうち、あるいは火種が生まれる前の「予防段階(フェーズ0/1)」から弁護士が関与することを意味します。これにより、法改正の趣旨を踏まえた実効性の高い社内体制を構築し、紛争リスクそのものを低減させることが可能になります。また、人事部(労務管理)、産業保健スタッフ(医学的知見)、現場管理職(業務実態)、そして弁護士(法的視点)がチームとして「協同」することで、多角的で偏りのない、最適な解決策を導き出すことができるのです。

【予防段階(フェーズ0/1)】における弁護士の役割

紛争を未然に防ぐ段階で弁護士が提供できる価値は多岐にわたります。

- 法的リスク診断と規程整備:改正された「心理的負荷評価表」は、企業がどのような対応を怠ると「安全配慮義務違反」と評価されるかの具体的なチェックリストとも言えます。弁護士は、この新基準をベンチマークとして、現行の就業規則、ハラスメント防止規程、休職・復職規程、カスハラ対応マニュアル等に潜む法的リスクを洗い出し、実効性のある内容へと改訂する支援を行います。

- 実効性のある体制構築支援:従業員が「相談しても無駄だ」「報復が怖い」と感じるような相談窓口は、存在しないのと同じです。弁護士は、プライバシー保護、不利益取扱いの絶対的禁止、相談者の意向の尊重といった法的要請を踏まえ、従業員が安心して利用できる相談・調査プロセスの設計を支援します。また、調査担当者に対して、中立性の担保や適正なヒアリング手法に関するトレーニングを提供することも重要な役割です。

- 管理職向け研修の監修・実施:現場の第一線で部下と接する管理職は、メンタルヘルス対策の最重要キーパーソンです。弁護士は、パワハラ・カスハラの判断基準、部下から相談を受けた際の「言ってはいけないこと・すべきこと」(初期対応の鉄則)、労災認定基準の改正ポイントといったテーマについて、法的観点から実践的な研修プログラムを設計・監修、あるいは講師として直接実施します。

【事案発生後(フェーズ2/3)】における弁護士の役割

万が一、事案が発生してしまった場合、弁護士の迅速な関与が企業のダメージを最小限に食い止めます。

- 初動対応の的確なナビゲーション:ハラスメントの申告があった直後は、関係部署が混乱し、不適切な対応を取りがちです。弁護士は、事案覚知直後に企業が取るべき行動(事実関係の一次整理、当事者双方への指示、関連証拠の保全命令、関係者への緘口令など)を冷静かつ的確に指示し、企業が初期段階で不利な状況に陥ることを防ぎます。

- 公平・中立な調査の実行支援と法的評価:弁護士は、企業の調査委員会に第三者の専門家として参加したり、ヒアリングに同席したりすることで、調査プロセスの適法性と公正性を担保します。そして、収集された客観的な事実に基づき、当該事案が新基準において心理的負荷「強」と認定されるリスク、民事訴訟に発展した場合の見通しなどを客観的に評価・分析し、経営陣の意思決定をサポートします。

- 企業の「盾」となる対外対応:労働基準監督署の調査、都道府県労働局によるあっせん、労働審判、訴訟といった行政・司法手続きにおいて、弁護士は企業の代理人として、法的知識と交渉術を駆使し、企業の主張を専門的かつ説得力をもって展開します。これは、法務部を持たない中小企業にとっては特に不可欠な機能です。

【結論】改正を踏まえた実務アクションプラン:フェーズ0から3までの体系的対応

令和5年の労災認定基準改正への対応は、対症療法的な対策では不十分です。企業の持続的な成長と従業員のウェルビーイングを守るためには、以下に示すような、予防から再発防止までを一気通貫で捉えた体系的なアクションプランの導入が不可欠です。弁護士等の専門家と連携し、自社の実情に合わせてカスタマイズした上で実行することを強く推奨します。

フェーズ0:予防・体制構築フェーズ(紛争を未然に防ぐ土台作り)

| 担当部署 | 具体的なアクション | 目標/KPI | 完了期限の目安 | 関連資料/ツール |

| 経営層/法務部/人事部 | 弁護士との顧問契約またはメンタルヘルス事案に特化した相談体制の構築。 | 相談可能な専門家リストの確定と契約完了。 | 1ヶ月以内 | 顧問弁護士契約書、 業務委託仕様書 |

| 人事部/安全衛生委員会 | 改正内容(特にカスハラ・パワハラ基準)を反映した就業規則・関連規程の全面改訂。 | 改訂版規程の取締役会承認と全社周知。 | 3ヶ月以内 | 現行規程、改正認定 基準解説資料 |

| 人事部/各事業部 | 管理職向け「改正労災認定基準とハラスメント対応研修」の実施。(弁護士を講師として招聘) | 管理職の参加率95%以上。理解度テスト平均85点以上。 | 3ヶ月以内 | 研修資料、理解度 テスト、eラーニング 教材 |

| 人事部/広報部 | カスタマーハラスメントに対する企業方針の策定と社内外への明確な表明。 | 社内ポータルおよび公式サイトへの基本方針掲載。店舗等でのポスター掲示。 | 2ヶ月以内 | 対外公表文、社内 通知文、啓発ポスター |

フェーズ1:監視・早期発見フェーズ(問題の火種をいち早く察知)

| 担当部署 | 具体的なアクション | 目標/KPI | 実施頻度 | 関連資料/ツール |

| 各部門長 | 部下の長時間労働・業務負荷状況の月次モニタリングと、高リスク者に関する人事部への報告。 | モニタリングレポートの提出率100%。報告後の面談実施率100%。 | 毎月 | 勤怠管理システム、1on1 ミーティング記録 |

| 産業医/保健師/人事部 | ストレスチェック結果の集団分析と、高ストレス職場に対するヒアリング・改善指導の実施。 | 高ストレス職場への改善提案実施率100%。職場環境改善計画の策定。 | 年1回以上 | ストレスチェック集団分析 結果、職場環境アセス メントシート |

| 人事部/相談窓口担当 | ハラスメント相談窓口の利用状況の定点観測と、利用促進策(定期的な周知等)の実施。 | 相談件数の漸増(潜在的問題の顕在化をポジティブに評価)。 | 四半期ごと | 相談受付台帳、社内報、 ポータルサイトでの案内 |

フェーズ2:事案発生・初期対応フェーズ(延焼を防ぐ迅速かつ的確な初動)

| 担当部署 | 具体的なアクション | 目標/KPI | 完了期限の目安 | 関連資料/ツール |

| 人事部/法務部 | ハラスメント事案覚知後、直ちに顧問弁護士へ第一報を入れ、対応方針について助言を求める。 | 事案覚知後、24時間以内に弁護士へ報告完了。 | 事案発生都度 | 緊急連絡網、インシデント 報告フォーマット |

| 調査委員会(人事/法務/弁護士) | 弁護士の助言のもと、相談者・行為者・第三者からのヒアリングを速やかに実施する。 | 主要なヒアリングを事案覚知後1週間以内に完了。 | 事案発生都度 | ヒアリング同意書、質問項目 リスト、議事録フォーマット |

| 情報システム部/総務部 | 関連する客観的証拠(メール、チャット履歴、PCログ、勤怠記録、防犯カメラ映像等)の保全措置を指示・実行。 | 弁護士からの指示後、48時間以内にデータ保全完了。 | 事案発生都度 | 証拠保全マニュアル、IT フォレンジック業者リスト |

フェーズ3:本格対応・再発防止フェーズ(信頼回復と未来への投資)

| 担当部署 | 具体的なアクション | 目標/KPI | 完了期限の目安 | 関連資料/ツール |

| 法務部/顧問弁護士 | 労働基準監督署の調査、労働審判、訴訟等の行政・司法手続きへの本格対応。 | 行政・裁判所への提出書面を提出期限の3営業日前に完成。 | 手続き通知後 | 収集した証拠一式、主張整理 メモ、答弁書/準備書面 |

| 経営層/人事部/懲戒委員会 | 調査結果と弁護士の意見を踏まえ、就業規則に基づき行為者への懲戒処分等を決定・通知する。 | 調査報告から1ヶ月以内に最終処分を決定・実行。 | 事案発生都度 | 懲戒規程、処分量定の参考 判例、懲戒処分通知書 |

| 安全衛生委員会/人事部 | 当該事案の原因分析を行い、具体的な再発防止策を策定し、全社的に展開・実行する。 | 事案終結後3ヶ月以内に再発防止策(研修、マニュアル改訂等)を開始。 | 事案終結後 | 原因分析報告書、再発防止 計画書、匿名化した事例共有 資料作成 |

Last Updated on 8月 4, 2025 by kigyo-lybralaw

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |