はじめに:現代社会における事業者の安全配慮義務の重要性

現代の労働環境は、働き方の多様化、グローバル化、そしてテクノロジーの進展と共に、かつてない速度で変化しています。このような状況下で、労働者の心身の健康、特にメンタルヘルス問題が顕在化し、企業が労働者に対して負うべき安全配慮義務の重要性が一層高まっています。かつての物理的な危険からの保護という側面に加え、精神的な負荷や過重労働による健康障害からの保護が、現代における安全配慮義務の核心的な課題となっています。

本稿の目的と問題提起

本稿は、事業者の労働者に対する安全配慮義務に関する裁判例の傾向を分析することを通じて、事業者が具体的にどのような義務を負い、その義務に違反した場合にどのような法的リスクが生じるのかを明らかにすることを目的とします。特に、現代社会において深刻な問題となっている「長時間労働」と安全配慮義務違反との関連性に焦点を当て、判例が示す企業の責任範囲や判断基準を考察します。これにより、企業が労働者の安全と健康を確保するために取るべき具体的な対策について、実務的な示唆を得ることを目指します。

安全配慮義務の問題は、単に法的な紛争解決に留まらず、企業の持続可能性、社会的評価、そして何よりも労働者のウェルビーイングに直結する経営上の重要課題であるという認識が求められています。

安全配慮義務の法的根拠と概要(簡潔に)

事業者の安全配慮義務の主たる法的根拠は、労働契約法第5条に明記されています。同条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています(厚生労働省資料)。この規定は、労働契約に当然に内包される付随義務として、使用者に広範な配慮義務を課すものです。

また、労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的としており、安全配慮義務の具体的な内容を定める法律の一つと位置づけられます。同法に基づく各種規則(例えば労働安全衛生規則)の遵守は、安全配慮義務を果たす上での基本的な要素となりますが、必ずしもそれだけで十分とは限りません(企業法務メディア)。

安全配慮義務という概念自体は、労働契約法制定以前から判例法理によって形成され、具体化されてきました。その代表的な例として、陸上自衛隊八戸駐屯地事件(最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決)が挙げられます。この判決では、国と公務員との間の安全配慮義務が初めて最高裁判例として認められ、その後の民間企業における安全配慮義務の議論に大きな影響を与えました(厚生労働省・主な裁判例)。

事業者の安全配慮義務違反:裁判例に見る一般的傾向

裁判所が事業者の安全配慮義務違反を認定する際には、いくつかの基本的な視点と傾向が見られます。これらを理解することは、企業が予防策を講じる上で不可欠です。

裁判所における安全配慮義務違反認定の基本的視点

安全配慮義務は、労働契約に当然に付随する義務として位置づけられています。裁判所は、具体的にどのような場合に安全配慮義務違反があったと判断するのでしょうか。その基準は、一律に定められているわけではなく、個別の事案ごとに「社会通念上、当該状況下において企業に求められる具体的注意義務」の内容が検討されます。

重要なのは、労働安全衛生法や関連規則等の法令を遵守していることだけでは、必ずしも安全配慮義務を果たしたことにはならないという点です。判例の中には、「会社が労働安全衛生規則に違反したとは認められないが、安全配慮義務に違反していると判断して、会社に安全配慮義務違反による損害賠償」を命じたものも存在します(企業法務メディア)。これは、法令が定める基準はあくまで最低限のものであり、具体的な状況に応じて、それを超える配慮が求められる場合があることを示唆しています。

責任の判断傾向:行為者と事業者

安全配慮義務違反が問題となる事案では、誰がどのような法的責任を負うのかが争点となります。裁判例の傾向として、主に以下の二つの視点から責任が判断されています。

- 行為者(加害者)の責任:例えば、職場内ハラスメントの事案では、直接ハラスメント行為を行った同僚や上司に対して、その言動の態様が不法行為に該当するかどうかという視点から、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償責任の有無が判断されます(厚生労働省資料)。

- 事業者の責任:事業者に対しては、主に二つの法的構成で責任が問われます。

- 使用者責任(民法第715条):被用者(従業員)が事業の執行につき第三者に損害を加えた場合に、使用者が負う賠償責任です。ハラスメント事案などで、加害行為を行った従業員の使用者として責任を負うケースがこれに該当します。

- 安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任(民法第415条):労働契約上の付随義務である安全配慮義務を怠った結果、労働者に損害が生じた場合に問われる責任です。これには、事業主自身が適切な労働環境の整備や健康管理措置を怠った場合(事業主自身の義務違反)と、他の従業員の行為(例:ハラスメント)を放置するなど、被用者の行為に対する監督責任を果たさなかった場合が含まれます。

これらの責任は、排他的なものではなく、事案によっては重畳的に認められることもあります。

安全配慮義務違反が問われる典型的な場面

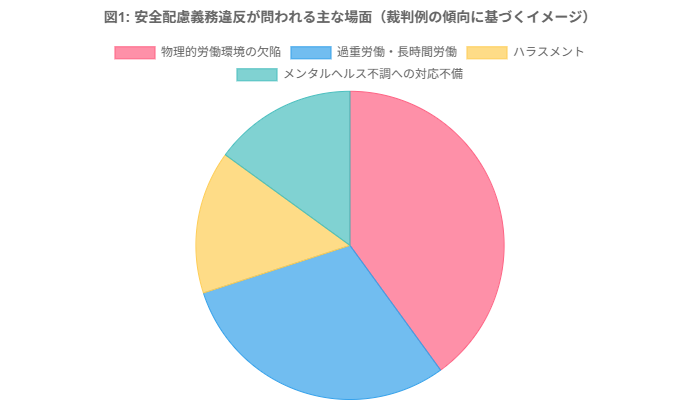

裁判例を分析すると、安全配慮義務違反が問われる場面はある程度類型化できます。以下に代表的なものを挙げます。

- 物理的な労働環境の欠陥による事故: 工場や建設現場などでの機械設備の不備、危険な作業場所の未改善、作業手順の不徹底、必要な保護具の不着用指示または黙認などが原因で労働災害が発生した場合です。初期のリーディングケースである陸上自衛隊車両整備工場事件(自衛隊員が整備中にトラックに轢かれて死亡した事案で国の安全配慮義務を認定)(厚生労働省・主な裁判例)や、宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事件で会社の安全配慮義務違反が認められたケース(厚生労働省・安全配慮義務に関する裁判例PDF)などがこれに該当します。

- 過重労働・長時間労働による健康障害: 長時間労働や過大な業務負担が原因で、労働者がうつ病などの精神疾患を発症したり、脳・心臓疾患(過労死・過労自殺)に至ったりするケースです。この点は本稿の核心部分であり、次章で詳述します。

- ハラスメント(パワーハラスメント・セクシュアルハラスメント等)による精神的苦痛: 職場におけるいじめや嫌がらせ、性的な言動などにより、労働者が精神的苦痛を受け、精神疾患を発症したり、退職を余儀なくされたりする場合です。事業者は、ハラスメントのない良好な職場環境を維持する義務(職場環境配慮義務)も負っており、これが安全配慮義務の一環として評価されます。約10年前に受けた上司からの退職強要等の嫌がらせについて損害賠償が請求された事例も見られます(労働新聞社・労働判例)。

- メンタルヘルス不調への対応不備: 労働者が精神的な不調の兆候を示しているにもかかわらず、企業がこれを認識しながら適切な相談対応、業務軽減措置、休職命令、専門医への受診勧奨などの措置を講じなかった結果、症状が悪化したり、自殺に至ったりするケースです。企業には、労働者のメンタルヘルス不調を早期に把握し、適切に対応する義務があります。

図1: 安全配慮義務違反が問われる主な場面(裁判例の傾向に基づく筆者作成のイメージ)

立証責任の所在

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟において、原則として、労働者側に「使用者が安全配慮義務に違反したこと」および「その義務違反と損害との間に因果関係があること」について立証責任があるとされています(労働新聞社「【裁判例で読み解く!!企業の安全配慮義務】第8回 予見可能性」)。

しかし、労働時間の実態、業務指示の内容、健康状態に関する情報などは、企業側がより多く保有していることが一般的です。そのため、労働者にとってこれらの事実を詳細に立証することは容易ではありません。企業側が労働時間や健康診断結果、面談記録などを適切に記録・保存・管理し、必要に応じて開示する姿勢は、紛争の予防と公正な解決のために極めて重要となります。不適切な労務管理や記録の不備は、結果として企業側に不利な事実認定を招く可能性もあります。

事業者の安全配慮義務違反:一般的傾向の要点

- 裁判所は、法令遵守に加え、社会通念上の具体的注意義務の履行を求める。

- 責任は、行為者個人の不法行為責任と、事業者の使用者責任・安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任の双方から判断される。

- 典型的な場面には、物理的環境不備、過重労働、ハラスメント、メンタルヘルス対応不備がある。

- 立証責任は原則労働者側にあるが、企業側の記録管理の重要性が増している。

【核心分析】長時間労働と安全配慮義務違反:裁判例から見える特徴と判断のポイント

現代の労働問題において、長時間労働は依然として深刻な課題であり、労働者の心身の健康を蝕む最大の要因の一つとされています。これが安全配慮義務違反とどのように結びつくのか、裁判例を通じてその特徴と判断のポイントを深掘りします。

長時間労働が安全配慮義務違反と直結する理由

企業が労働者に対し、過度な長時間労働を強いる、あるいは長時間労働を黙認することは、なぜ安全配慮義務違反と評価されるのでしょうか。その根底には、長時間労働が労働者の心身の健康に重大な悪影響を及ぼすという医学的・社会的な認識があります。

この点について、いわゆる「電通事件」の最高裁判決(最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決)は極めて重要な判断を示しました。同判決は、使用者(企業)が「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」と明確に指摘しています(厚生労働省・確かめよう労働条件:過重労働裁判例)。これは、企業が単に労働力を提供させるだけでなく、その過程で労働者の健康を維持・管理する積極的な義務を負うことを意味します。

過労死や過労自殺の背景には、多くの場合、恒常的な長時間労働が存在します。裁判所は、労働時間だけでなく、業務の質(裁量権の有無、精神的緊張の度合い)、業務遂行にあたってのサポート体制(上司や同僚からの支援、相談窓口の有無など)、休日・休憩の取得状況なども総合的に考慮し、労働者にかかる負荷が過大であったか否かを判断します。したがって、長時間労働の問題は、単なる時間の積み重ねではなく、労働を取り巻く複合的な要因が絡み合う問題として捉えられています。

長時間労働による健康障害の類型と裁判例

長時間労働が原因で引き起こされる健康障害は、大きく精神障害と脳・心臓疾患に分類されます。それぞれの類型について、代表的な裁判例とその判断傾向を見ていきます。

精神障害(うつ病、適応障害など)の発症・悪化・自殺

長時間労働は、睡眠不足、慢性的な疲労、ストレスの蓄積などを通じて、うつ病や適応障害といった精神疾患の発症リスクを高めます。最悪の場合、自死(自殺)という悲劇的な結果に至ることもあります。

電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)の分析

- 事案の概要:広告代理店大手の電通に新入社員として入社したAさん(当時24歳)が、恒常的な長時間労働(月平均の時間外労働が100時間を超えることもあった)と上司からの叱責などにより、うつ病に罹患し、入社から約1年5ヶ月後に自殺した事案です(厚生労働省・電通事件)。遺族が会社に対し、安全配慮義務違反または不法行為による損害賠償を求めました。

- 裁判所の判断:最高裁判所は、前述の通り「使用者は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」との一般論を示した上で、Aさんの業務が著しく過重であり、会社はAさんの心身の健康状態が悪化していることを認識し得たにもかかわらず、業務軽減等の措置を講じなかったとして、安全配慮義務違反を認定し、会社の損害賠償責任を認めました(AIG損保「従業員の過労自殺を防ぐために」)。また、Aさんの性格や両親の対応などを理由とする過失相殺(損害額の減額)を否定した点も注目されます(弁護士鈴木悠太の労働災害解決事例)。

- 影響:この判決は、企業のメンタルヘルス対策や長時間労働是正の重要性について社会に大きな警鐘を鳴らし、その後の労働安全衛生行政や企業の取り組みに多大な影響を与えました。

その他の精神障害に関する裁判例の傾向

電通事件以降も、長時間労働に関連する精神障害の事案は数多く争われています。裁判所が判断する際の主なポイントは以下の通りです。

- 業務と発症・自殺との因果関係:労働者の精神疾患の発症や自殺が、業務に起因するものであるかどうかが厳密に審査されます。これには、労働時間、業務内容、職場の人間関係、上司の指導方法などが総合的に評価されます。

- 企業が取り得た結果回避措置の有無:企業が労働者の不調の兆候を認識し得たか、また認識し得た場合に、業務負担の軽減、配置転換、十分な休養の付与、専門医への受診勧奨、適切な相談対応、必要に応じた休職命令など、具体的な結果回避措置を講じたかどうかが問われます。

- 労働者側の脆弱性(既往歴など)の考慮:労働者が元々精神疾患の既往歴を有していたり、一定の性格傾向(例:HSP、完璧主義)を持っていたりする場合、それが発症や悪化にどの程度影響したかが問題となることがあります。電通事件では過失相殺が否定されましたが、事案によっては労働者側の要因が考慮され、損害額が減額される(過失相殺)可能性も皆無ではありません。しかし、裁判所は、企業がそのような脆弱性を抱える労働者であっても安全に配慮すべき義務があるという視点を持ちつつあります。

例えば、飲食店従業員の母親が経営者らに対して、長時間労働による自殺について損害賠償を請求した事例や、従業員が過重な業務によってうつ病を発症・増悪したとして会社に損害賠償を請求した事例など、様々なケースで企業の責任が問われています。

脳・心臓疾患(脳梗塞、心筋梗塞など)の発症・死亡

長時間労働は、高血圧、動脈硬化などを進行させ、脳血管疾患(脳梗塞、くも膜下出血など)や虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症など)といった、いわゆる「過労死」に直結する疾患の発症リスクを高めます。

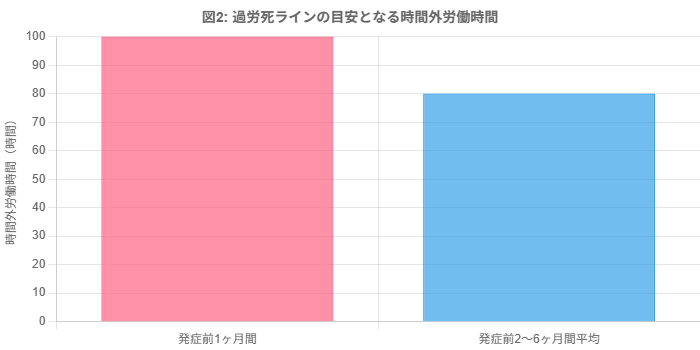

過労死ライン(発症前1ヶ月100時間超、または2~6ヶ月平均80時間超の時間外労働)の意義と限界

脳・心臓疾患の業務上認定(労災認定)において、厚生労働省は、発症との関連性が強いとされる時間外労働時間の目安として、いわゆる「過労死ライン」を定めています。具体的には、

- 発症前1ヶ月間に概ね100時間を超える時間外労働

- 発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり概ね80時間を超える時間外労働

が認められる場合、業務と発症との関連性が強いと評価されます。

図2: 過労死ラインの目安となる時間外労働時間(厚生労働省基準に基づく)

この過労死ラインは、労災認定の重要な目安であり、裁判においても企業の安全配慮義務違反を判断する際の一つの指標として参照されます。しかし、これはあくまで目安であり、このラインに達していない場合でも、労働時間の不規則性(深夜勤務、交替制勤務)、出張の多さ、精神的緊張を伴う業務、作業環境(騒音、暑熱寒冷など)といった他の負荷要因が複合的に作用した場合には、業務起因性が認められ、安全配慮義務違反が問われることがあります。逆に、ラインを超えていても直ちに責任が肯定されるわけではなく、企業の具体的な対応状況などが総合的に評価されます。

具体的な裁判例分析

長時間労働による脳・心臓疾患が争われた裁判例では、以下のような点が検討されます。例えば、横浜地方裁判所で認められた、長時間労働によって心筋梗塞を発症し労働者が死亡したケースなどがあります。これらの裁判例では、

- 労働時間の実態:タイムカード等の客観的記録だけでなく、PCのログイン・ログオフ記録、メールの送受信時間、持ち帰り残業の有無など、実質的な労働時間が認定されます。

- 業務の負荷:単なる労働時間数だけでなく、業務内容の困難度、責任の重さ、精神的プレッシャーの度合いなどが考慮されます。

- 健康診断結果と企業の対応:定期健康診断等で高血圧、脂質異常症、糖尿病などの基礎疾患やその兆候が指摘されていたにもかかわらず、企業が適切な受診勧奨、就業上の措置(労働時間の短縮、業務内容の変更など)を講じなかった場合、その不作為が責任を重くする方向に作用します。

裁判所が長時間労働関連事案で重視する企業の対応

長時間労働が原因で労働者に健康障害が生じたとされる事案において、裁判所は特に以下の企業の対応状況を重視する傾向にあります。

- 労働時間管理の適切性: 企業が労働者の労働時間を客観的かつ正確に把握しようと努めていたかどうかが問われます。タイムカード、ICカード、PCのログ記録などの客観的な記録の整備・運用はもちろんのこと、いわゆるサービス残業や持ち帰り残業を黙認・助長するような企業風土がなかったか、労働基準法第36条に基づく協定(36協定)を遵守していたか(協定を超過している場合は特に責任が重く問われやすい)などが厳しく評価されます。

- 健康配慮措置の実施状況: 企業が労働者の健康状態に配慮するための具体的な措置を講じていたかが重視されます。具体的には、

- 定期健康診断の実施と、その結果に基づく医師の意見聴取、必要な事後措置(就業制限、保健指導など)の徹底。

- ストレスチェック制度の適切な運用と、高ストレス者に対する面接指導などのケア。

- 産業医や保健師等との連携体制の構築と、労働者に対する面談指導や健康相談機会の提供。

- 労働者から健康不安に関する申告があった場合に、真摯に対応し、適切な措置を講じたか。

- 業務負荷軽減措置の試み: 長時間労働が常態化している、あるいは特定の労働者に業務が集中している状況を認識した場合に、企業がそれを是正するための具体的な措置を試みたかどうかが問われます。例えば、人員配置の見直し、業務分担の調整、業務プロセスの効率化支援、過度なノルマや短納期要求の是正などが挙げられます。

- 予見可能性と結果回避義務の履行: 後述しますが、企業が「労働者に健康障害が生じるかもしれない」という危険を予見できた(予見可能性)にもかかわらず、それを回避するための適切な措置を講じなかった(結果回避義務違反)と判断されると、安全配慮義務違反が認定されやすくなります。長時間労働が常態化していることの認識や、労働者の遅刻・早退の増加、パフォーマンスの低下、愁訴といった健康悪化の兆候を企業がどの程度把握し、対応したかが重要となります。

長時間労働と安全配慮義務違反の核心的ポイント

- 電通事件最高裁判決は、企業に「疲労や心理的負荷等の過度な蓄積による健康障害を防ぐ注意義務」を明確に課した。

- 精神障害では、業務との因果関係、企業の回避措置の有無が重要。脆弱性の考慮は慎重。

- 脳・心臓疾患では、「過労死ライン」が目安となるが、他の負荷要因も総合的に評価される。

- 裁判所は、労働時間管理、健康配慮措置、業務負荷軽減努力、予見可能性・結果回避義務の履行状況を厳しく審査する。

安全配慮義務違反の判断における重要基準:予見可能性・結果回避義務・因果関係の分析

事業者の安全配慮義務違反が認められるためには、単に労働者に損害が発生したという事実だけでは不十分です。裁判所は、主に「予見可能性」「結果回避義務(回避可能性)」「因果関係」という三つの要素を総合的に検討し、義務違反の有無を判断します。

予見可能性:損害発生を予測できたか

予見可能性とは、「企業が、その業務の性質、労働者の状態、労働環境などから、労働者に具体的な危険(生命・健康の侵害)が生じることを予見できたかどうか」という問題です。つまり、結果発生時において、企業が「このような事態が起こり得るかもしれない」と予測できたか、あるいは予測すべきであったか、という点が問われます。

この判断は、企業の規模、業種、保有する専門知識、同業他社における同様の事案の発生状況などを考慮し、客観的になされます。例えば、特定の化学物質を扱う工場であれば、その物質の有害性について専門的な知見を有していることが期待され、それに応じた危険の予見が求められます。長時間労働の事案では、月80時間を超えるような時間外労働が継続していれば、健康障害のリスクが高まることは一般的に知られているため、企業はその危険を予見可能であったと判断されやすくなります。

重要なのは、労働者から具体的な不調の申告や業務負担軽減の要求がなかったとしても、客観的な状況(異常な長時間労働、明らかな職場環境の危険性など)から企業が危険を予見すべきであったと判断される場合があることです。例えば、従業員が申告していなくても業務量の配慮は必要であるとした最高裁判例も存在します。

結果回避義務(回避可能性):損害を回避するための措置を講じられたか

結果回避義務(回避可能性)とは、「企業が危険を予見できた(または予見すべきであった)場合に、その結果(損害の発生)を回避するために、具体的かつ適切な措置を講じる義務」を指します。予見可能性があったとしても、結果の回避が当時の技術水準や経済合理性からみて著しく困難であったり、不可能な場合には、義務違反が否定されることもあり得ます。しかし、多くの場合、何らかの回避措置を講じることは可能であったと判断されます。

企業が講じた措置が、結果を回避する上で不十分であったり、的外れであったりした場合も、結果回避義務を尽くしたとは言えず、義務違反と評価されることがあります。例えば、長時間労働者に対して単に「早く帰るように」と口頭で注意するだけでは不十分であり、業務量の調整、人員補充、業務プロセスの見直しといった具体的な措置が求められます。同様に、危険な機械設備について、注意喚起の表示をするだけではなく、安全装置の設置や作業手順の徹底といったより実効性のある措置が必要とされる場合があります。

因果関係:義務違反と損害発生の結びつき

因果関係とは、「企業の安全配慮義務違反(作為または不作為)と、労働者に発生した損害(疾病、傷害、死亡など)との間に、法的に意味のある結びつきが存在するか」という問題です。

因果関係には、二つの側面があります。

- 事実的因果関係:「あれなければこれなし」という関係、つまり、企業の義務違反がなければ、その損害は発生しなかったであろうという関係です。例えば、適切な安全措置を講じていれば事故は起きなかった、長時間労働がなければ精神疾患を発症しなかった、といったケースです。

- 相当因果関係:事実的因果関係があるだけでは足りず、その義務違反からそのような損害が発生することが、社会通念上、相当であると認められる関係が必要です。これは、あまりにもかけ離れた、予期せぬ結果についてまで企業に責任を負わせるのは酷であるという考え方に基づきます。

長時間労働と精神疾患の発症・自殺との因果関係、あるいは職場環境の欠陥と事故発生との因果関係など、事案の類型に応じて、専門的な医学的知見や工学的知見も参照しながら、詳細な検討が行われます。例えば、長時間労働が原因でうつ病を発症したといったケースでは、この因果関係が認められるかどうかが重要な判断基準となります。

これらの判断基準が裁判でどのように適用されるか

予見可能性、結果回避義務、因果関係という三つの基準は、それぞれ独立して判断されるのではなく、相互に関連し合いながら、個別の事案における具体的な事実関係に基づいて総合的に評価されます。

例えば、極めて明白な危険が存在し(予見可能性が高い)、結果回避のための措置が容易であったにもかかわらず企業が何もしなかった場合には、比較的緩やかに因果関係が肯定される傾向があるかもしれません。逆に、予見が困難であったり、結果回避が極めて難しい事案では、因果関係の立証により高いハードルが課されることも考えられます。

裁判所は、提出された証拠(労働時間の記録、健康診断結果、面談記録、職場の写真や図面、同僚の証言、専門家の意見書など)を丹念に吟味し、これらの基準に照らして、企業の安全配慮義務違反の有無を判断します。事案の類型(例:過労死事案、ハラスメント事案、労災事故事案)によって、これらの判断要素の比重や検討の深さが異なることもあります。

安全配慮義務違反の判断基準の要点

- 予見可能性:企業が損害発生の危険を客観的に予測できたか。労働者からの申告がなくても認定され得る。

- 結果回避義務:危険を予見した場合、具体的かつ適切な回避措置を講じる義務。措置が不十分でも違反となる。

- 因果関係:企業の義務違反と労働者の損害との間に、事実的かつ相当な結びつきが必要。

- これらの基準は、個別の事案の具体的事情に基づき、相互に関連づけながら総合的に判断される。

安全配慮義務違反が企業に与える影響:損害賠償と社会的責任

事業者が安全配慮義務に違反したと判断された場合、その企業には法的な責任だけでなく、社会的な側面においても様々な影響が及びます。これらは企業の存続にも関わる重大なリスクとなり得ます。

法的責任としての損害賠償

安全配慮義務違反が認定された場合、企業は労働者またはその遺族に対し、損害賠償責任を負うことになります。この責任は、法的には主に以下のいずれか、または双方に基づいて構成されます。

- 債務不履行責任(労働契約法第5条、民法第415条):労働契約に付随する安全配慮義務を履行しなかったことによる責任。

- 不法行為責任(民法第709条、第715条):企業の故意または過失により労働者の権利(生命、身体、健康など)を侵害したことによる責任。特に、他の従業員による加害行為(例:ハラスメント)があった場合には、使用者責任(民法第715条)が問われることもあります。

賠償される損害の範囲は広く、主に以下のような項目が含まれます。

- 積極損害:治療費、入院費、通院交通費、弁護士費用(一部)など。

- 消極損害(逸失利益):義務違反がなければ得られたはずの収入。休業損害(治療期間中の収入減)や後遺障害による将来の収入減、死亡による逸失利益などが該当します。

- 慰謝料:精神的苦痛に対する賠償。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料(本人及び近親者分)などがあります。

近年、特に労働者が死亡した事案や重度の後遺障害が残った事案においては、損害賠償額が高額化する傾向にあります。後遺障害等級に応じて慰謝料の相場が存在し、例えば後遺障害等級1級(最も重い等級)の場合、慰謝料の目安は2800万円程度と非常に高額になることがあります。

役員の個人責任追及の可能性

従来、安全配慮義務違反の責任は主に会社自身が負うものとされてきましたが、近年の裁判例では、代表取締役や担当取締役など、役員個人の責任が追及されるケースも出てきています。これは、会社法第429条第1項(旧商法第266条ノ3第1項)に基づく取締役等の第三者に対する責任が根拠となります。

特に、悪質な長時間労働を組織的に放置していた場合や、安全対策の欠陥を知りながら是正措置を怠っていた場合など、役員がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったと認められる場合には、会社だけでなく役員個人も損害賠償責任を負う可能性があります。従業員の過労死について、直接労働者を管理・監督していなかった社長を含む役員個人の責任を認めた注目すべき裁判例も存在します。このようなケースでは、会社に資力がない場合でも、役員個人に対して損害の賠償を求める道が開かれることになります。

社会的信用の失墜と経営への影響

安全配慮義務違反が認定されることの影響は、金銭的な賠償だけに留まりません。以下のような多岐にわたる経営上のダメージを受ける可能性があります。

- 行政処分・刑事罰:労働基準監督署から是正勧告や指導、作業停止命令などを受けることがあります。悪質な法令違反が認められれば、書類送検され、経営者が刑事罰(罰金や懲役)を科される可能性もあります。

- 企業名の公表とレピュテーションリスク:重大な法令違反や社会的に影響の大きい事件を起こした場合、厚生労働省などから企業名が公表されることがあります(いわゆる「ブラック企業リスト」掲載のリスク)。これにより、企業の社会的信用は著しく低下し、ブランドイメージが大きく損なわれます。

- 従業員の士気低下と人材流出・採用難:安全配慮を欠く企業であるとの認識が広がれば、既存従業員のモチベーションが低下し、優秀な人材が流出する可能性があります。また、新たな人材を採用することも困難になり、企業の成長を阻害します。

- 顧客離れと取引への影響:コンプライアンス意識の低い企業との取引を敬遠する動きが広がる中、顧客や取引先からの信頼を失い、事業活動に支障をきたす恐れがあります。

- 株価への影響:上場企業の場合、安全配慮義務違反による事件は株価に悪影響を及ぼし、株主からの責任追及を受ける可能性もあります。

これらの影響は、短期的な損失に留まらず、企業の長期的な存続基盤を揺るがしかねない重大なものです。

安全配慮義務違反が企業に与える影響の要点

- 法的責任として、高額な損害賠償(逸失利益、慰謝料等)が発生するリスクがある。

- 悪質なケースでは、役員個人の法的責任が追及される可能性も増えている。

- 社会的信用の失墜は、行政処分、レピュテーション低下、人材問題、取引への悪影響など、広範な経営ダメージをもたらす。

労働者の安全と健康を守るために:企業が実践すべき安全配慮義務の具体策

安全配慮義務は、単に法的な義務を果たすという受動的なものではなく、労働者が安全かつ健康に働くことができる環境を積極的に形成していくという能動的な取り組みを企業に求めるものです。裁判例の傾向を踏まえ、企業が実践すべき具体的な安全配慮義務の履行策を以下に示します。

労働時間管理の徹底と適正化

- 客観的な労働時間把握システムの導入・運用:ICカード、PCのログイン・ログオフ記録、入退室管理システムなど、客観的な方法で始業・終業時刻を記録し、実労働時間を正確に把握する体制を整備します。

- サービス残業の根絶:いわゆるサービス残業や持ち帰り残業を許さない企業風土を醸成し、実態調査を通じてその根絶を図ります。管理監督者に対し、部下の労働時間管理の重要性を徹底します。

- 36協定の遵守と健康配慮:36協定で定める時間外労働の上限を遵守することはもちろん、協定の範囲内であっても労働者の健康への配慮は不可欠であるとの認識を持つべきです。

- 勤務間インターバル制度の導入検討:終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度の導入を検討し、十分な休息を保障します。

- 年次有給休暇取得の促進:計画的な年次有給休暇の取得を奨励し、労働者が気兼ねなく休暇を取れる職場環境を整備します。

健康管理体制の強化

- 健康診断の確実な実施と事後措置の徹底:定期健康診断及び特殊健康診断を法令に基づき確実に実施し、有所見者に対しては医師の意見を聴取し、就業上の措置(労働時間の短縮、作業転換、治療勧奨など)を適切に講じます。

- ストレスチェック制度の活用と職場環境改善:ストレスチェック制度を適切に運用し、高ストレス者に対しては医師による面接指導の機会を提供するとともに、集団分析結果を活用して職場環境の改善に繋げます。

- 産業医・産業保健スタッフの積極的活用:産業医や保健師、衛生管理者などの産業保健スタッフと緊密に連携し、職場巡視、健康相談、長時間労働者や高ストレス者への面談指導などを積極的に実施します。

- 管理監督者へのメンタルヘルス研修の実施:管理監督者に対し、部下のメンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応(ラインケア)に関する教育研修を実施し、対応能力の向上を図ります。

ハラスメント防止措置の徹底

- ハラスメント防止規程の整備と周知徹底:パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、あらゆるハラスメントを禁止する旨の方針を明確化し、就業規則等に規程を整備し、全従業員に周知徹底します。

- 相談窓口の設置と機能確保:ハラスメントに関する相談窓口を設置し、相談者が安心して利用できるようプライバシー保護や不利益取扱いの禁止を徹底します。相談担当者には適切な研修を実施します。

- ハラスメント発生時の迅速かつ適切な対応:実際にハラスメントが発生した場合、またはその疑いが生じた場合には、事実関係を迅速かつ正確に調査し、被害者への配慮措置、行為者への懲戒処分や指導、再発防止策などを適切に講じるプロセスを確立します。

物理的・化学的リスクの低減

- リスクアセスメントの実施と対策:職場における危険源や有害性(機械設備、化学物質、作業環境、作業方法など)を特定・評価するリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて危険源の除去・低減措置(安全装置の設置、代替物質への変更、作業手順の改善など)を優先順位をつけて講じます。

- 安全衛生教育の実施:労働者の雇入れ時、作業内容変更時、危険有害業務への従事時などに、必要な安全衛生教育を確実に実施し、危険性や安全な作業方法についての理解を深めます。

- 保護具の適切な選定と着用指導:作業内容や取り扱う物質に応じて適切な保護具(ヘルメット、安全帯、防毒マスクなど)を選定し、労働者に確実に支給するとともに、正しい着用方法を指導し、着用を徹底させます。

- 職場の整理整頓(5S活動など):「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5S活動などを通じて、常に安全で衛生的な職場環境を維持します。通路の確保、危険物の適切な保管、清掃の徹底などが含まれます。

安全衛生管理体制の整備と実効性の確保

- 安全委員会・衛生委員会の活性化:法令に基づき設置される安全委員会や衛生委員会を形骸化させることなく、実質的な審議の場として活性化させ、労働災害防止や健康増進に関する重要事項を調査審議し、事業者へ意見を述べます。

- 経営トップのコミットメントとリーダーシップ:安全衛生は経営の最優先課題の一つであるとの認識を経営トップが示し、安全衛生活動に対する強力なリーダーシップを発揮し、必要な経営資源(人、物、金)を投入します。

- 労働者の意見聴取と参画の促進:安全衛生に関する意思決定プロセスに労働者の意見を積極的に取り入れ、安全衛生活動への参画を促進します。ヒヤリハット報告制度の活用や、改善提案制度なども有効です。

- PDCAサイクルによる継続的な改善:安全衛生計画(Plan)を策定し、それを実行(Do)、その結果を評価(Check)し、改善(Action)するというPDCAサイクルを回し、安全衛生管理体制の継続的な改善を図ります。

これらの具体策は、業種や事業規模、作業内容などに応じてカスタマイズし、実効性のあるものとしていくことが重要です。企業は、「物理的な職場環境の整備」「事故防止策の実施」「心身の不調に対する対策の実施」などを通じて、労働者が安全かつ健康に働ける環境を提供する責任があります。

まとめ:安全配慮義務の徹底が築く、信頼される企業と持続可能な社会

本稿の総括:裁判例の傾向から学ぶべき教訓

本稿では、事業者の安全配慮義務に関する裁判例の傾向、特に長時間労働との関連を中心に分析を行ってきました。ここから得られる教訓は以下の通りです。

- 包括的な義務としての安全配慮義務:事業者の安全配慮義務は、単に労働安全衛生法等の法令を遵守するだけでは足りず、労働者の生命・身体・健康を実質的に保護するための、より広範かつ包括的な配慮を求めるものであることが、裁判例を通じて一貫して示されています。

- 長時間労働の重大リスク:長時間労働は、精神疾患や脳・心臓疾患といった深刻な健康障害を引き起こす主要なリスク要因であり、企業はこれを未然に防ぐための予防的措置を講じる重い責任を負っています。特に電通事件最高裁判決は、この点を明確にしました。

- 具体的対応の厳格な評価:裁判所は、企業が労働時間管理、健康管理、業務負荷軽減などに関して、具体的にどのような措置を講じたか、そしてその措置が実効性を伴っていたかを厳しく評価する傾向にあります。形式的な対応だけでは、義務を果たしたとは認められません。予見可能性がありながら結果回避措置を怠ったと判断されれば、厳しい結果が待ち受けています。

企業に求められる今後の姿勢:予防法務の視点から

安全配慮義務違反のリスクを低減し、労働者の安全と健康を確保するためには、企業は以下のような姿勢で予防法務に取り組む必要があります。

- 能動的な職場環境構築:問題が発生してから対応するのではなく、労働者の声に真摯に耳を傾け、コミュニケーションを密にし、働きやすく、心身ともに健康に業務に従事できる職場環境を積極的に構築していく姿勢が求められます。

- リスクマネジメントとしての安全衛生管理:安全衛生管理を単なるコストではなく、企業の持続的成長を支える重要なリスクマネジメントの一環と位置づけ、経営戦略として体制を強化していく必要があります。

- 変化への適応:働き方の多様化(例:テレワークの普及)や新たなハラスメントの形態(例:カスタマーハラスメント、テクノロジーを利用したハラスメント)など、変化する社会情勢や新たなリスク要因に柔軟に対応し、常に安全配慮義務の内容を見直していくことが重要です。

安全配慮義務の遵守がもたらすもの

安全配慮義務を真摯に遵守し、労働者の安全と健康を最優先する企業文化を醸成することは、企業にとって以下のような多くのメリットをもたらします。

- 労働者のモチベーション向上と生産性の向上:安心して働ける環境は、労働者のエンゲージメントを高め、創造性や生産性の向上に繋がります。

- 企業ブランドイメージの向上と採用競争力の強化:「人を大切にする企業」としての評価は、顧客や社会からの信頼を高め、優秀な人材を惹きつける上で大きな強みとなります。

- 持続可能な企業経営と社会全体のウェルビーイングへの貢献:労働災害や健康問題による損失を防ぎ、従業員の定着率を高めることは、企業の持続可能な経営基盤を強化します。そしてそれは、社会全体のウェルビーイングの向上にも貢献するものです。

最終的に、安全配慮義務の徹底は、法的リスクを回避するという消極的な意味合いだけでなく、企業価値を高め、より良い社会を築くための積極的な投資であると言えるでしょう。企業と労働者が共に成長し、発展していくための基盤となるのです。

Last Updated on 9月 24, 2025 by kigyo-lybralaw

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |