近年、夏季の猛暑は厳しさを増し、職場における熱中症の発生は、事業継続における重大なリスクとなっています。このような状況を受け、労働者の安全と健康を確保するため、労働安全衛生法(具体的には労働安全衛生規則)が改正され、2025年6月1日より事業者に対する熱中症対策が強化され、一部義務化されることになりました。本記事では、経営者および人事担当者の皆様が、この法改正に適切に対応し、従業員を熱中症の危険から守るために知っておくべき重要なポイントを、統計データや具体的な対策事例を交えながら詳しく解説します。

法改正への対応は、コンプライアンス遵守の観点からだけでなく、従業員の安全確保、生産性の維持・向上、そして企業価値の向上にも繋がる重要な取り組みです。本記事が、皆様の職場における効果的な熱中症対策の一助となれば幸いです。

【第一部】なぜ今、法改正なのか?深刻化する職場の熱中症リスクとその背景

今回の労働安全衛生規則の改正は、単なる規制強化ではありません。職場における熱中症リスクが年々深刻化し、労働者の生命と健康を脅かすレベルに達している現状への対応であり、社会全体の喫緊の課題です。この章では、法改正に至った背景となる職場の熱中症の実態と、その危険性について詳論します。

1. 職場の熱中症:見過ごせない現状

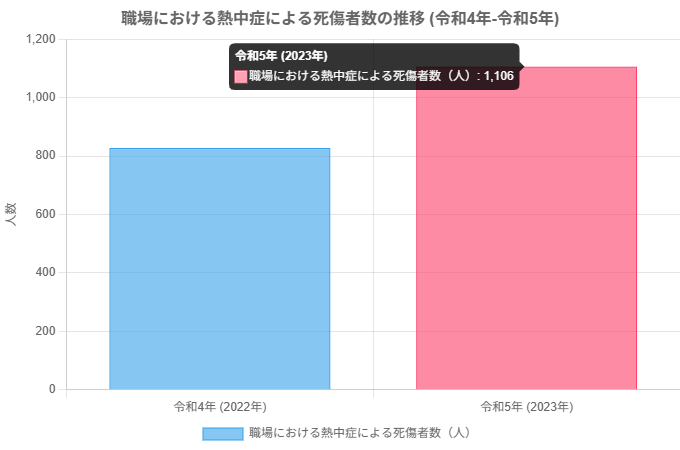

厚生労働省によると、職場における熱中症による死傷者(死亡または休業4日以上)は、依然として高い水準で推移しており、特に近年は増加傾向にあります。

例えば、厚生労働省「令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」によれば、令和5年(2023年)の職場での熱中症による死傷者数は1,106人にのぼり、前年(令和4年)の827人と比較して約34%増加しています。うち死亡者数は31人となっており、極めて深刻な状況です。

出典:厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より作成

(令和4年と令和5年の死傷者数)

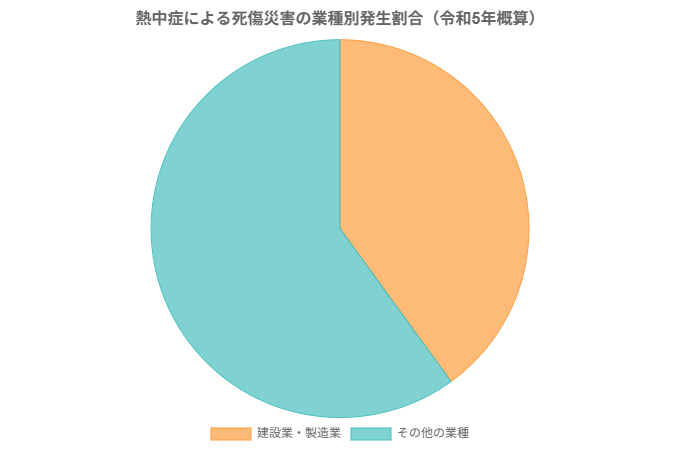

業種別に見ると、建設業や製造業、また運送業、警備業など、屋外や高温多湿な環境での作業を伴う業種で特に多く発生しています。具体的には、令和5年のデータでは、死傷者全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。これは、これらの業種が夏季の気象条件の影響を直接的に受けやすいためと考えられます。

熱中症による労働災害は、被災した従業員個人にとってはもちろんのこと、企業にとっても大きな損失です。治療費や休業補償などの直接的な経済的損失に加え、代替要員の確保、生産性の低下、そして何よりも企業の安全配慮義務違反が問われた場合の法的責任や社会的信用の失墜は計り知れません。

出典:厚生労働省「令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より作成

(業種別発生割合の概略)

2. 熱中症の危険性:単なる夏バテではない医学的脅威と経営リスク

熱中症は、単に「暑さでバテる」といった軽微な不調とは異なります。医学的には、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体温調節機能が破綻したりすることで生じる、様々な症状の総称です。症状は、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、頭痛、吐き気など様々で、重症化すると意識障害、けいれん、高体温などを引き起こし、最悪の場合、死に至ることもあります。また、回復しても後遺症が残るケースも報告されています。

作業能力への影響も甚大です。熱中症の初期症状であっても、集中力や判断力の低下を招き、ヒューマンエラーによる労働災害(墜落・転落、機械への巻き込まれなど)の誘因となり得ます。企業は労働契約法に基づき、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」を負っています。熱中症対策を怠った結果、労働者が熱中症に罹患した場合、この義務違反を問われ、損害賠償責任を負う可能性があります。

さらに、熱中症の発生は、生産性の直接的な低下(作業効率の悪化、作業中断)、貴重な人材の損失、そして「従業員の安全を軽視する企業」というネガティブなイメージによる採用活動への悪影響など、経営全体に多大なリスクをもたらします。

3. 法改正の目的と意義:労働者の命と健康を守るための新たな一歩

これまでも、厚生労働省はガイドラインの策定や通達の発出により、事業者に対して熱中症予防対策の実施を指導してきました。しかし、依然として多くの労働災害が発生している現状を踏まえ、より実効性のある対策を事業者に促す必要性が認識されていました。

地球温暖化の影響による夏季の平均気温の上昇や猛暑日の増加は、今後も続くと予測されており、職場における熱中症リスクはますます高まっています。このような背景から、今回の労働安全衛生規則の改正は、事業者が講ずべき熱中症予防措置をより具体的に定め、その実施を法的に義務付けることで、労働者の生命と健康を守ることを目的としています。

具体的には、事業者が熱中症のリスクを正しく評価し、予防のための計画を策定・実行すること、そして万が一、熱中症が発生した場合に迅速かつ適切に対応できる体制を整備することを求めるものです。これにより、職場における熱中症による悲劇的な労働災害を一件でも減らし、全ての労働者が安心して働ける環境を実現することが期待されています。

【第二部】改正労働安全衛生法の核心:事業者に課される新たな義務と罰則

2025年6月1日に施行される改正労働安全衛生規則は、特に熱中症対策に関して、事業者に新たな、そしてより明確な義務を課すものです。この章では、経営者および人事担当者が正確に理解しておくべき改正内容の核心部分、すなわち事業者の具体的な義務と、それを怠った場合の罰則について詳細に解説します。コンプライアンス遵守は、企業防衛の観点からも極めて重要です。

1. 改正労働安全衛生規則の概要:いつから何が変わるのか

今回の改正のポイントは、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)」などによって具体化されています。(実際の省令番号は、交付時の公式情報をご参照ください。ここでは一般的な説明として記載しています。)

- 施行日: 令和7年(2025年)6月1日

- 改正の主旨: 職場における熱中症による労働者の健康障害を防止するため、事業者が講ずべき措置の義務を明確化し、強化すること。

これまで努力義務や指針として示されてきた内容の一部が、法的拘束力を持つ「義務」として規定される点が大きな変更点です。これにより、事業者はより一層主体的に熱中症対策に取り組むことが求められます。

2. 事業者に求められる具体的な措置:熱中症予防と発生時対応の義務化

改正労働安全衛生規則では、熱中症の危険性が高い作業環境において、事業者が講じなければならない措置が具体的に定められています。以下に主要な義務事項を解説します。(詳細については、必ず厚生労働省の公式発表資料や通達をご確認ください。)

体制整備に関する義務

- 早期発見・早期対応のための体制整備:熱中症が発生するおそれのある作業場所においては、熱中症の兆候を早期に発見し、迅速かつ適切に対応するための体制を整備することが求められます。これには、担当者の指名、緊急連絡網の確立、関係医療機関との連携などが含まれます。

- 関係作業者への周知徹底:整備した体制や対応手順について、関係する全ての作業者に周知徹底することが義務付けられます。

措置の実施手順作成と周知に関する義務

- 実施手順の作成:労働者が熱中症の症状を訴えたり、そのような兆候が見られたりした場合に講ずべき措置(作業から速やかに離脱させる、涼しい場所へ移動させる、身体を冷却する、水分・塩分を補給させる、必要に応じて医師の診察や救急搬送を手配するなど)について、具体的な実施手順を作成しなければなりません。

- 手順の周知:作成した手順は、関係作業者全員に教育・訓練等を通じて確実に周知する必要があります。

WBGT値(暑さ指数)の把握とそれに応じた措置

- WBGT値の測定と記録:高温多湿作業場所等においては、WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)値を適切に測定し、その結果を記録・保存することが求められる可能性があります。WBGT値は、気温だけでなく、湿度、日射・輻射熱などを取り入れた暑熱環境の評価指標です。

- WBGT基準値を超える場合の措置:測定したWBGT値が、定められた基準値(例:作業強度に応じた基準)を超える場合には、作業時間の短縮、連続作業時間の上限設定、休憩時間の増加、作業の中断、より涼しい場所での作業への変更など、労働者の熱中症リスクを低減するための措置を講じなければなりません。

(参考情報:特定の条件下、例えば「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業などが義務化の対象となる可能性が示唆されています。具体的な適用条件は公式発表をご確認ください。)

自覚症状・他覚症状の確認と対応

- 労働者が自覚症状を申し出やすい環境整備:労働者が体調不良を感じた際に、気兼ねなく管理監督者等に報告できるような職場風土の醸成や、相談窓口の設置などが求められます。

- 他覚症状の早期発見のための教育:労働者自身だけでなく、周囲の同僚や管理監督者が、熱中症の初期の兆候(顔色が悪い、汗のかき方が異常、言動がおかしい等)に気づき、対応できるよう、教育訓練を実施することが重要です。

救急措置の準備と実施

- 身体冷却物品等の備え付け:作業場所の近くに、身体を冷却するための物品(氷、冷たいおしぼり、保冷剤、送風機など)や、経口補水液などを常備することが求められます。

- 緊急連絡網・搬送体制の整備: 熱中症発生時の緊急連絡網(責任者、医療機関など)を整備し、作業者に周知するとともに、必要に応じて迅速に医療機関へ搬送できる体制を整えておく必要があります。

その他(厚生労働省の指針等に基づく事項)

上記の義務化される事項に加え、従来から推奨されている以下の対策についても、引き続き実施することが重要です。これらは義務化される内容を補完し、より効果的な熱中症予防に繋がります。

- 作業環境管理: 通風や換気の確保、冷房設備の設置・適切な運用、ミストシャワーの設置、日よけによる直射日光の遮断、輻射熱源への対策(遮熱板の設置など)。

- 作業管理: 作業計画の段階で暑熱環境を考慮した作業時間の設定、こまめな休憩、定期的な水分・塩分補給の推奨と実施、暑熱順化(身体を徐々に暑さに慣らすこと)の期間の設定。

- 健康管理: 健康診断結果に基づく就業上の配慮(特に心疾患、腎臓病、糖尿病などの基礎疾患を有する者、高齢者、肥満傾向の者などへの注意喚起と対策)、日常的な健康状態の確認(朝礼時の声かけ、体調確認シートの活用など)。

- 労働衛生教育の実施: 熱中症の危険性、予防方法、症状、救急措置などに関する定期的な教育の実施。

3. 違反した場合の罰則:コンプライアンス違反のリスク

今回の法改正により義務化される措置を事業者が講じなかった場合、労働安全衛生法に基づく罰則が科される可能性があります。具体的には、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」といった罰則が適用されることが想定されています。

このことは、熱中症対策が単なる推奨事項ではなく、法的に遵守すべき義務であることを明確に示すものです。労働基準監督署による立ち入り調査や指導の対象となる可能性もあり、違反が悪質と判断された場合には、企業名が公表されるリスクも考えられます。罰則の適用があった場合は、企業の社会的信用が大きく損なわれることは避けられません。

罰則の適用は最終的な手段ではありますが、その存在を認識し、コンプライアンス体制を整備することは、企業防衛の観点から極めて重要です。法的リスクだけでなく、従業員の安全と健康を守るという企業の社会的責任を果たすためにも、積極的な対応が求められます。

4. 事業者が留意すべきポイント:法改正への円滑な対応のために

2025年6月1日の施行に向けて、事業者は以下の点に留意し、計画的に準備を進める必要があります。

- 準備期間の確保:施行日まで時間は限られています。現状の熱中症対策の評価、新たな義務への対応策の検討、必要な設備投資、規程整備、教育計画の策定など、早めに着手することが肝心です。

- 社内規程の見直し:安全衛生管理規程や就業規則など、関連する社内規程に、改正法の内容を反映させる必要があります。

- 専門家の活用:産業医、労働安全コンサルタント、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けながら、自社に最適な対策を構築することも有効です。

- 従業員との連携:安全衛生委員会などを活用し、従業員代表の意見を聴取しながら対策を進めることで、より実効性の高い、受け入れられやすい取り組みとなります。

- 情報収集の継続:厚生労働省や都道府県労働局から発出される最新情報を常に確認し、対応に遺漏がないように注意してください。

【第二部】改正法のまとめ:事業者の新たな義務

- 施行日:2025年6月1日。

- 主な義務:

- 熱中症発生時の対応体制整備と手順作成・周知。

- WBGT値の把握と、基準値超の場合の作業時間短縮等の措置。

- 自覚症状・他覚症状の確認体制と、申し出やすい環境づくり。

- 身体冷却物品等の準備、緊急連絡・搬送体制の整備。

- 罰則:義務違反には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性。

- 対応:早期の準備、規程整備、専門家活用、従業員との連携が重要。

【第三部】企業ができる実践的熱中症対策:明日から取り組める具体策と先進事例

法改正への対応は最低限の義務であり、従業員の安全と健康を積極的に守るためには、より踏み込んだ実践的な熱中症対策が不可欠です。この章では、厚生労働省の指針などを参考に、明日からでも取り組める具体的な対策方法と、先進的な取り組みを行っている企業の事例(またはその方向性)を紹介し、実効性のある対策立案のヒントを提供します。

1. 熱中症対策の基本原則:「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」「労働衛生教育」「救急措置」

効果的な熱中症対策は、以下の5つの柱を基本として体系的に進めることが推奨されています。これらは相互に関連しあっており、総合的に取り組むことで効果が高まります。

- 作業環境管理:暑熱環境そのものを改善し、熱中症リスクの低い作業場所を実現する。

- 作業管理:作業方法や作業時間を工夫し、労働者の身体的負荷を軽減する。

- 健康管理:労働者一人ひとりの健康状態を把握し、個々のリスクに応じた配慮を行う。

- 労働衛生教育:熱中症に関する正しい知識を普及させ、予防意識と対応能力を高める。

- 救急措置:万が一、熱中症が発生した場合に、迅速かつ適切な応急手当と医療機関への搬送を行う体制を整える。

厚生労働省の「職場における熱中症予防基本指針」などが、これらの要素を網羅した詳細なマニュアルを提供していますので、必ず参照してください。

2. 具体的な対策方法:多角的なアプローチで職場環境を改善

上記の5つの柱に基づいた、企業で実施できる具体的な熱中症対策を一覧表形式で示します。

対策の分類 具体的な実施方法 作業環境管理 WBGT値の低減策 WBGT測定器を導入し、作業場所の暑さ指数を定期的に測定・記録する 測定結果に基づき、計画的な対策を実施する 休憩場所の整備 冷房設備のある休憩室、日陰で風通しの良い休憩スペースを確保する 必要に応じて、ミスト発生装置、シャワー設備などを設置する 作業場所の近くに、容易にアクセスできる涼しい休憩場所を設ける 作業場所の環境改善 送風機や換気扇による通風・換気の促進 遮熱シートの施工、屋根への散水、緑化などによる建物の断熱・遮熱対策 発熱体(ボイラー、炉など)への断熱カバー設置や排熱処理 スポットクーラー、移動式エアコン、大型扇風機などの活用 屋外作業では、テントやタープによる日よけの設置 作業管理 作業計画の見直し 高温多湿な時間帯(特に日中)の作業を避け、比較的涼しい早朝や夕方に作業時間をシフトする 作業強度が高い作業は、連続時間を短くし、作業ローテーションを組む 適切な休憩の確保 作業時間に応じて、こまめに(例:1時間ごとに10~15分など)休憩時間を設ける 暑熱環境下では、通常よりも休憩時間を長く、回数を多くする 水分・塩分の補給 作業前、作業中、作業後に定期的な水分・塩分補給を推奨・義務付ける スポーツドリンクや経口補水液を作業場所に常備し、無料で提供するか、容易に入手できるようにする 「のどが渇く前に飲む」ことを指導する 暑熱順化 梅雨明けなど、急に暑くなる時期には、身体を徐々に暑さに慣らすための期間(通常1週間程度)を設ける この期間中は、作業時間を短縮したり、休憩を多めに取ったりする配慮を行う 適切な服装 通気性、吸湿性、速乾性に優れた素材の作業服を着用させる ファン付きウェア(空調服®など)、冷却ベスト、ネッククーラーなどの活用を推奨・支給する 屋外作業では、つばの広い帽子やヘルメットを着用させる 作業中の巡視 管理監督者は、作業中の労働者の健康状態を定期的に巡視し、異変がないか確認する 健康管理 健康診断の実施と事後措置 定期健康診断の結果に基づき、熱中症のリスクが高い基礎疾患(高血圧、糖尿病、心疾患、腎疾患など)を有する労働者を把握し、産業医の意見を聴いた上で適切な就業上の措置を講じる リスクの高い労働者への配慮 高齢者、肥満傾向の者、睡眠不足や体調不良の者、暑熱環境での作業経験が浅い者など、熱中症を発症しやすい労働者に対して特に注意深い見守りや配慮を行う 日常的な健康状態の確認 作業開始前の朝礼などで、労働者一人ひとりの健康状態(睡眠時間、自覚症状の有無など)を確認する セルフチェックシートを活用し、労働者自身が体調管理を行えるように支援する 労働衛生教育 教育内容 熱中症の危険性、症状(初期症状から重篤な症状まで) 予防方法(水分・塩分補給の重要性、適切な服装、休憩の取り方など) WBGT値の意味と、それに応じた行動 緊急時の対応(応急手当の方法、連絡体制) 自社の熱中症対策の具体的な取り組み内容 実施方法 管理者向け、作業者向けなど、対象に応じた教育プログラムを用意する 新規採用時、作業内容変更時、夏季前などに定期的に実施する eラーニング、集合研修、KY活動(危険予知活動)時のミニ講習など、多様な方法を組み合わせる ポスター掲示やリーフレット配布による啓発も有効 救急措置 緊急連絡体制の確立と周知 熱中症発生時の連絡先(責任者、産業医、最寄りの医療機関、救急車)、報告ルートを明確にし、全従業員に周知する 緊急連絡網を見やすい場所に掲示する 応急手当の習得 管理監督者や一定数の従業員が、熱中症の応急手当(涼しい場所への移動、衣服を緩める、身体の冷却、意識がある場合の水分・塩分補給など)を習得できるよう、研修を実施する 救急セットの準備 体温計、冷却材(氷のう、保冷剤)、経口補水液、タオル、うちわなどをまとめた救急セットを作業場所の近くに常備する 医療機関との連携 事前に、熱中症患者の受け入れが可能な近隣の医療機関をリストアップし、連絡先や搬送ルートを確認しておく

3. 先進企業の取り組み事例:他社の成功に学ぶ

今回の法改正を受けて、多くの企業が、法的義務を超えた積極的な熱中症対策に取り組んでいます。特定の企業名を挙げることは控えますが、厚生労働省の「職場における熱中症予防情報(企業別取組内容)」などで様々な事例が紹介されており、これらは非常に参考になります。先進的な取り組みの方向性としては、以下のようなものが挙げられます。

- テクノロジーの活用:

- ウェアラブルデバイス(スマートウォッチや専用センサー)を導入し、作業員のバイタルサイン(心拍数、体表面温度など)をリアルタイムでモニタリング。異常値を検知した場合に本人や管理者にアラートを送信するシステム。

- AIを活用して作業場所のWBGT値を予測し、事前に作業計画の調整や注意喚起を行うシステム。

- ドローンによる作業現場の暑熱環境マッピング。

- 作業環境の抜本的改善:

- 工場や倉庫のレイアウト変更、大型換気・空調システムの導入、屋根全体の遮熱塗装など、大規模な設備投資による根本的な作業環境改善。

- 屋外作業現場における、移動式の大型冷房休憩ハウスの導入。

- 個人の装備の高度化:

- 全従業員への高性能ファン付きウェアや冷却ベストの標準支給。

- 作業内容に応じた特殊な冷却機能付き保護具の開発・導入。

- ユニークな福利厚生:

- 夏季限定で、冷たい飲み物(スポーツドリンク、ジュース等)やアイスクリーム、塩飴などを無償で提供する専用コーナーを設置。

- 栄養バランスを考慮した「熱中症予防メニュー」を社員食堂で提供。

- きめ細やかな健康管理プログラム:

- 専門家(産業医、保健師、栄養士)による個別健康相談や生活習慣指導の実施。

- 熱中症ハイリスク者に対する個別管理プログラムの策定とフォローアップ。

これらの事例は、必ずしも大企業だけのものではありません。中小企業においても、自社の状況に合わせて創意工夫を凝らした取り組みが可能です。重要なのは、経営層が熱中症対策の重要性を認識し、リーダーシップを発揮して継続的に取り組む姿勢です。

4. 自社に最適な対策を導入するために:計画的なアプローチ

他社の事例は参考になりますが、最も重要なのは自社の実情に合った対策を構築することです。以下のステップで計画的に進めましょう。

- 現状分析とリスクアセスメント:

- 自社のどの作業場所、どの作業内容、どの時期に熱中症リスクが高いかを特定する。

- 過去のヒヤリハット事例や従業員の意見を収集・分析する。

- WBGT値の測定などを通じて、客観的にリスクを評価する。

- 対策計画の策定:

- リスクアセスメントの結果に基づき、具体的な対策目標(例:WBGT値を〇〇℃以下に抑える、熱中症発生件数ゼロを目指すなど)を設定する。

- 実施すべき対策の優先順位を決定し、実施体制、スケジュール、必要な予算を明確にする。

- (可能であれば)対策の担当者を指名し、責任の所在を明らかにする。

- 対策の実施と効果検証(PDCAサイクル):

- 計画に基づいて対策を実施する。

- 実施後、定期的に効果を検証する(WBGT値の再測定、従業員へのアンケート、ヒヤリハット事例の増減など)。

- 効果が不十分な場合は、原因を分析し、対策を見直して改善する(Plan-Do-Check-Act)。

- 助成金・補助金制度の活用検討:

- 国や地方自治体によっては、熱中症対策のための設備導入などに対して助成金や補助金制度を設けている場合があります。該当するものがないか情報収集し、活用を検討しましょう。(例:厚生労働省の「業務改善助成金」や「エイジフレンドリー補助金」などが、間接的に関連する場合があります。)

熱中症対策は一度行えば終わりというものではありません。気候変動や作業内容の変化に応じて、常に見直しと改善を続けることが重要です。

【第四部】実践的対策のポイント

- 5つの柱:「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」「労働衛生教育」「救急措置」をバランス良く。

- 具体的対策:WBGT値管理、適切な休憩、水分・塩分補給、暑熱順化、適切な服装、健康状態の確認、教育、緊急時対応体制。

- 先進事例:テクノロジー活用(ウェアラブルデバイス等)、作業環境の抜本改善、ユニークな福利厚生など、他社事例からヒントを得る。

- 自社への導入:リスクアセスメントに基づき、計画的にPDCAサイクルを回し、継続的に改善する。助成金等も検討。

まとめ:2025年改正法施行に向けて、今こそ万全の準備を

本記事では、2025年6月1日に施行される改正労働安全衛生規則(主に熱中症対策の義務化)について、その背景、事業者に課される具体的な義務と罰則、そして企業が実践できる具体的な対策について解説してきました。

職場における熱中症は、労働者の生命と健康を脅かすだけでなく、企業の生産性や社会的信用にも深刻な影響を与える問題です。今回の法改正は、この問題に対する社会全体の危機意識の高まりを反映したものであり、事業主にはこれまで以上に積極的かつ計画的な対策が求められます。

経営者および人事担当者の皆様におかれましては、この法改正を単なる「新たな規制」や「コスト増」と捉えるのではなく、従業員の安全と健康を守り、働きやすい職場環境を整備することで、結果として企業価値を高める絶好の機会と捉えていただきたいと思います。

改正法は既に施行されています。

今こそ、以下の行動を開始する時です。

- 社内体制の見直し:熱中症対策の責任者を明確にし、全社的な推進体制を構築する。

- 規程整備:改正法に対応した社内規程(安全衛生管理規程等)の整備または改訂を行う。

- リスク評価と対策計画:自社の熱中症リスクを再評価し、具体的な対策計画(WBGT値管理、休憩施設の整備、教育研修など)を策定する。

- 予算措置と設備投資:必要な設備(WBGT計、冷却グッズ、休憩所設備など)の導入や改修のための予算を確保する。

- 教育研修の実施:全従業員に対し、熱中症の危険性、予防策、緊急時対応に関する教育研修を計画・実施する。

従業員一人ひとりが安心して、持てる能力を最大限に発揮できる安全で健康的な職場環境の実現は、企業の持続的な成長に不可欠な基盤です。本記事が、その実現に向けた第一歩を踏み出すための一助となることを心より願っております。

【補足資料】

1. 主な参考資料・情報源

- 厚生労働省:「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(関連通達・省令)※正式なものは施行前に必ずご確認ください。

- 厚生労働省:「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」 (例: 令和5年版)

- 厚生労働省:「職場における熱中症予防対策マニュアル」

- 厚生労働省:「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」関連資料

2. 役立つリンク集

3. 熱中症対策チェックリスト(簡易版・例)

※これはあくまで簡易的な例です。詳細は必ず法令や専門指針に基づき、自社用に作成してください。

項目 チェック 備考 熱中症対策の責任者・担当者は明確か? □ WBGT値の測定体制はあるか?(測定器、測定場所、頻度など) □ WBGT値に応じた作業中止・休憩基準は設定されているか? □ 涼しい休憩場所は確保されているか?(冷房、日よけ等) □ 水分・塩分の補給体制は整備されているか?(飲料提供、声かけ等) □ 熱中症予防に関する教育は定期的に実施されているか? □ 熱中症発生時の応急措置手順は整備・周知されているか? □ 救急用具(冷却材、経口補水液等)は常備されているか? □ 緊急連絡網(医療機関含む)は整備・周知されているか? □ 作業服は通気性の良いものか?(ファン付きウェア等の活用検討) □

Last Updated on 9月 24, 2025 by kigyo-lybralaw

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |