はじめに:介護業界を取り巻く法的環境と本記事の目的

日本の介護業界は、少子高齢化の急速な進展に伴い、介護ニーズの増大と多様化という大きな課題に直面しています。団塊の世代が後期高齢者となる「2025年問題」を目前に控え、さらに2040年に向けて高齢者人口のピークを迎える中で、持続可能な介護サービス提供体制の構築は喫緊の課題です。

このような背景のもと、介護事業者は介護保険制度をはじめとする複雑な法的枠組みの中で事業運営を行うことが求められています。

介護保険法は3年ごとに改正され、その都度、介護報酬やサービス提供のあり方が見直されます。これに加え、労働基準法や労働契約法、パートタイム・有期雇用労働法などの労働関連法規は、介護業界における深刻な人材不足問題と密接に関連し、働き方改革の推進とともにその重要性を増しています。さらに、高齢者虐待防止法や施設運営に関わる各種基準など、事業者が遵守すべき法律は多岐にわたります。

これらの法制度は、介護サービスの質、事業者の経営、そして介護職員の労働環境に直接的な影響を与えるため、その最新動向を正確に把握し、適切に対応していくことが不可欠です。しかし、法改正の頻度や内容の複雑さから、すべての情報を網羅的に理解することは容易ではありません。

そこで、本記事では、介護事業者が直面する主要な法的課題について、最新の法改正動向、関連判例、行政処分の事例などを整理し、実務上の留意点を提示いたしました。介護事業者の皆様が法的リスクを適切に管理し、法令遵守に基づいた質の高いサービス提供と持続可能な事業運営を実現するための一助となれば幸いです。

介護保険法改正の最新動向と実務への影響

介護保険制度は、社会経済状況の変化や介護ニーズの動向を踏まえ、定期的に見直されます。ここでは、直近の令和6(2024)年度改正のポイントと、令和9(2027)年に向けた次期改正の議論の方向性を概観します。

令和6(2024)年度介護報酬改定・制度改正の主要ポイント

令和6年度の介護報酬改定は、全体で1.59%の引き上げとなりました。この改定には、物価高騰や賃金上昇への対応、介護職員の処遇改善、地域包括ケアシステムの推進といった複数の目的が込められています。主要な改定項目として以下の点が挙げられます。

改定項目 内容 介護職員の処遇改善 既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が一本化され、 新たな「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。これにより、事務負担の軽減と、 より柔軟な賃金改善が期待されます。 LIFE(科学的介護情報システム)活用の推進 LIFEへのデータ提出とフィードバック活用を評価する加算が拡充され、科学的根拠に 基づく介護の質の向上を目指しています。 医療・介護連携の強化 在宅医療や看取り期の対応強化のため、医療機関との連携を評価する加算や、退院・ 退所時の連携が重視されています。特に、協力医療機関との連携促進については、 厚生労働省の介護保険最新情報Vol.1386(令和7年5月28日事務連絡)でも 令和6年度改定を踏まえた対応が示されています。 生産性向上への取り組み推進 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」では、ICT(情報通信技術)や 介護ロボットの導入、職員の多能工化などを通じて業務効率化を図る事業所に対し、 人員配置基準の特例的な柔軟化(例:生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に 係る人員配置基準の特例)や、生産性向上推進体制加算が導入されました。これにより、 限られた人材で質の高いサービス提供を目指す動きが加速すると考えられます。 地域包括ケアシステムの深化・推進 認知症対応力の向上や、地域の実情に応じた多様なサービス提供体制の構築が引き続き 重視されています。

これらの改正は、介護事業者にとっては、加算取得のための体制整備や新たな業務フローの構築、ICT投資などが求められる一方、処遇改善による人材確保や業務効率化による負担軽減といったメリットも期待されます。利用者にとっては、サービスの質の向上や選択肢の拡大につながる可能性がありますが、一部サービスでは利用料の変動も考えられます。

事業者は、改定内容を正確に理解し、自事業所の状況に合わせて計画的に対応していく必要があります。

2027年に向けた介護保険制度改正の議論と今後の展望

厚生労働省では、2027年度(令和9年度)の次期介護保険制度改正に向けた議論が既に始まっており、制度の持続可能性確保と質の高いサービスの提供が大きな柱となっています。主な論点として以下のような点が挙げられます。

議論のテーマ 内容 ケアマネジャーの業務範囲の見直しと効率化 ケアマネジャーの業務負担軽減は喫緊の課題です。 厚生労働省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」の中間整理(令和6年12月2日資料)では、ケアマネジャーが本来のケアマネジメント業務に注力できるよう、 郵便物の受け取り代行といった保険外サービスとして対応しうる業務を整理し、 適切な事業者へ委託する仕組みの検討や、AI・ICT導入によるケアプラン作成支援 などが議論されています。 ICT活用による人員配置基準の更なる効率化・柔軟化 令和6年度改定で導入されたICT活用を前提とした人員配置基準の特例について、 その効果検証を踏まえ、2027年に向けてさらなる拡大や要件緩和が検討される 可能性があります。テクノロジー活用による生産性向上は、人材不足対応の鍵と 位置づけられています。 介護事業所の経営協働化・大規模化の推進 小規模事業者が多い介護業界において、経営基盤の強化やスケールメリットに よる効率化を目指すため、事業所間の連携・協働やM&Aなどによる大規模化が推進 されています。厚生労働省は「介護施設・事業所の協働化・大規模化」に関する特設ページを設け、政策パッケージや先行事例を紹介し、検討段階に応じた支援策を示しています。 保険給付範囲の見直し 見直し項目 詳細 利用者負担割合 現行の原則1割(所得に応じて2~3割)負担について、2割負担の 対象者拡大などが引き続き議論される可能性があります。 2027年介護保険法改正に向けた本格議論がスタート(2025年2月28日記事)では、これが最注目のテーマの一つとして挙げられています。 軽度者(要介護1・2)向けサービス 訪問介護の生活援助や通所介護の一部を、市町村の総合事業へ移行 する案が過去にも議論されており、再燃する可能性があります。 ケアプラン作成の有料化 居宅介護支援におけるケアプラン作成費用の利用者負担導入も、 財源確保の観点から議論の対象となり得ます。 福祉用具貸与の見直し 財務省からの提言(2025年5月16日 Wells記事)では、給付費が 増加している福祉用具貸与について、給付費抑制を目的とした さらなる制度見直しが提言されています。

これらの議論は、介護事業者の経営戦略やサービス提供体制、さらには利用者のサービス選択や費用負担に中長期的に大きな影響を与える可能性があります。特に、ケアマネジャーの業務範囲の適正化やICTの更なる活用は、業務効率化と質の向上に繋がる一方で、新たな投資や体制変更も必要となります。保険給付範囲の見直しは、事業収益や利用者のアクセスに直接関わるため、その動向を注視し、早期の情報収集と対策準備が求められます。

介護保険法改正に関するキーポイント

項目 内容 令和6年度改定 介護職員の処遇改善加算の一本化、LIFE活用推進、医療・介護連携強化、生産性向上 (ICT活用による人員配置基準特例など)が柱。 2027年改正議論 ケアマネジャー業務効率化(保険外サービス委託、AI・ICT支援)、ICTによる更なる 人員配置効率化、経営の協働化・大規模化、利用者負担増を含む保険給付範囲の 見直しが主要論点。 事業者への影響 短期的には新制度への対応コスト、中長期的には経営戦略の見直し、ICT投資の加速、 人材育成・確保戦略の再構築が求められる。

働き方改革関連法と介護現場へのインパクト

介護業界は、慢性的な人手不足と厳しい労働環境という課題を抱えており、「働き方改革関連法」の遵守は喫緊の課題です。これらの法律は、職員の健康確保、ワークライフバランスの実現、そして魅力ある職場づくりを通じて、人材の確保・定着を目指すものですが、介護現場特有の難しさも存在します。

時間外労働の上限規制と介護現場の課題

2019年4月から順次施行された働き方改革関連法により、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間とされ、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません(特別条項付き36協定を締結した場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満などの上限あり)。介護業界は長時間労働が問題視されており、この規制の遵守は大きな課題です。

主な課題としては、深刻な人員不足により、既存の職員にしわ寄せが及びやすく、法定時間内に業務を終えることが困難なケースが多い点が挙げられます。特に、24時間365日のサービス提供が求められる入所施設や、緊急対応が必要な訪問サービスでは、労働時間の管理が複雑になりがちです。36協定の適切な締結・運用はもちろんのこと、勤怠管理システム等を用いた正確な労働時間把握が不可欠です。違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるリスクがあります。

対策としては、ICT導入による記録業務の効率化、介護助手や多職種とのタスクシフティング(業務の分担)、柔軟なシフト勤務の導入、職員のスキルアップによる業務遂行能力の向上などが考えられます。年間720時間の残業上限(月平均60時間想定)への対応としては、ICT活用や増員が効果的と考えられます。

年次有給休暇の取得義務化への対応

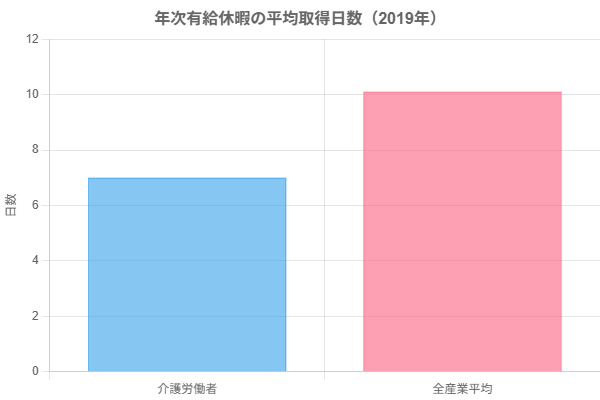

労働基準法の改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者はそのうち年5日については時季を指定して取得させることが義務付けられました。有給休暇が取りづらい介護業界の課題とヒント(2021年9月24日記事)によると、2019年の介護労働者の有給休暇平均取得日数は7.0日で、全産業平均の10.1日と比較して低い水準にあります。この背景には、人員不足による代替要員の確保の難しさ、シフト調整の困難さ、「自分が休むと他の人に迷惑がかかる」といった職場風土などが指摘されています。

違反した場合(年5日の有給休暇を取得させなかった場合)、労働者1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性があります。計画的付与制度(労使協定に基づき、5日を超える部分について計画的に休暇取得日を割り振る制度)の活用や、複数担当制の導入、業務の標準化による属人化の解消、時間単位での有給取得制度の導入など、職場環境の整備が求められます。何よりも、経営層や管理者が率先して休暇取得の重要性を発信し、休みやすい雰囲気を作ることが重要です。

図1:年次有給休暇の平均取得日数の比較(2019年)

出典:税理士法人タクト「有給休暇が取りづらい介護業界の課題とヒント」(厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」、公益財団法人介護労働安定センター「介護労働実態調査(2019年)」

同一労働同一賃金の原則と介護業界の対応

パートタイム・有期雇用労働法(中小企業には2021年4月1日適用)により、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイマー、有期雇用労働者など)との間で、基本給や賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。介護業界でも多くの非正規職員が活躍しており、この原則への対応は不可欠です。

主要な最高裁判例として、「ハマキョウレックス事件(最判平30.6.1)」では、無事故手当や作業手当、給食手当、通勤手当、皆勤手当について正社員と契約社員で差を設けることは不合理とされましたが、住宅手当は転勤の有無などを考慮し不合理ではないとされました。「大阪医科薬科大学事件(最判令2.10.13)」では、アルバイト職員に対する賞与不支給は、正職員の職務の困難性や人材確保・定着の目的などを考慮し、直ちに不合理とは言えないと判断されました。「メトロコマース事件(最判令2.10.13)」では退職金について、「日本郵便事件(東京・大阪・佐賀)(最判令2.10.15)」では扶養手当や年末年始勤務手当、夏季冬季休暇などについて、それぞれ個別の事情を考慮して不合理性が判断されています。

これらの判例から、介護業界においても、各手当の趣旨・目的、職務内容、配置変更の範囲、その他の事情を総合的に考慮し、待遇差が不合理でないかを個別に検討する必要があります。具体的な対応策としては、以下の点が挙げられます。

- 職務評価の実施:正規・非正規職員双方の職務内容、責任の程度、必要なスキルなどを客観的に評価し、待遇差の根拠を明確化します。

- 給与テーブル・手当の見直し:職務評価に基づき、基本給や手当(通勤手当、特殊業務手当、資格手当など)の支給基準を見直します。特に手当については、その支給目的を明確にし、目的に照らして非正規職員にも支給すべきか検討します。

- 福利厚生・教育訓練の均等待遇:慶弔休暇、健康診断、研修機会なども、原則として均等な提供を目指します。

- 説明責任の履行:非正規職員から待遇差について説明を求められた場合、事業者は遅滞なく、客観的・具体的な理由を説明する義務があります。労使間の十分なコミュニケーションが重要です。

不合理な待遇差が解消されない場合、労働者からの損害賠償請求のリスクがあり、紛争解決には多大な時間とコストを要する可能性があります。予防的な観点から、早期の点検と必要な見直しが求められます。

働き方改革関連法に関するキーポイント

- 時間外労働上限規制:原則月45時間・年360時間。人員不足の中での遵守が課題。罰則あり。

- 年次有給休暇取得義務:年5日の取得必須。介護業界は取得率が低い傾向。計画的付与や環境整備が重要。罰則あり。

- 同一労働同一賃金:正規・非正規間の不合理な待遇差の禁止。基本給、賞与、手当、福利厚生等全てが対象。判例を参考に個別検討と説明責任が重要。

- 共通の対策:ICT活用による業務効率化、タスクシフティング(業務の分担)、柔軟な勤務体系、職場風土の改善、労務管理体制の強化が不可欠。

介護事業者における重要法的課題への対応

介護事業者は、介護保険法や労働関連法規以外にも、人材確保、利用者保護、施設運営に関する様々な法的課題に直面しています。これらの課題への適切な対応は、安定した事業運営と質の高いサービス提供に不可欠です。

人材確保と定着支援における法的留意点

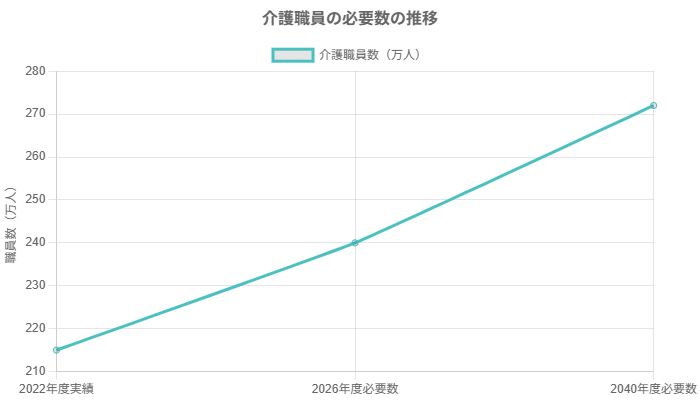

介護業界における最も深刻な課題の一つが人材不足です。厚生労働省「介護人材確保の現状について」(令和7年5月9日資料)によれば、令和4年度(2022年度)の介護職員数は約215万人に対し、第9期介護保険事業計画に基づくと2026年度には約240万人、2040年度には約272万人の介護職員が必要と推計されており、継続的な人材確保策が求められています。

図2:介護職員の必要数の推移

出典:厚生労働省「介護人材確保の現状について」(令和7年5月9日)

法的な留意点としては以下の点が挙げられます。

法的留意点 内容 処遇改善加算の適切な活用と分配 令和6年度に一本化された「介護職員等処遇改善加算」を確実に取得し、その趣旨 に沿って介護職員等の賃金改善に充当することが求められます。加算額の配分 ルールを策定し、職員に周知することも重要です。 労働条件の明確化と雇用契約の適正な締結 労働基準法に基づき、賃金、労働時間、休日等の労働条件を明示した雇用契約書 (または労働条件通知書)を交付する必要があります。特に、変形労働時間制や夜勤・ 宿直勤務については、その内容を明確に定める必要があります。 ハラスメント対策を含む良好な職場環境の整備 パワーハラスメント防止措置は事業主の義務です(労働施策総合推進法)。セクシャル ハラスメント、マタニティハラスメント等を含め、相談窓口の設置や研修の実施など、 ハラスメントのない職場環境づくりが求められます。とりわけ、心理的安全性の向上が 人材確保に繋がると指摘されています。 外国人人材の受け入れ EPA介護福祉士候補者や技能実習生、特定技能外国人など、様々な在留資格での受け 入れが進んでいますが、それぞれの制度に応じた受け入れ基準、労働条件の遵守、生活 支援体制の構築が不可欠です。出入国管理及び難民認定法や労働関連法規を遵守しな ければなりません。 厚生労働省の推進する人材確保策 厚生労働省は「介護人材確保に向けた取組について」として、参入促進、資質の向上、 労働環境・処遇の改善を総合的に推進しています。これには、福祉人材センターや 都道府県プラットフォームを通じたマッチング支援、キャリアアップ助成金などが 含まれます。これらの制度を積極的に活用することが望まれます。

高齢者虐待防止の推進と事業者の法的責任

高齢者の尊厳を守り、安全なサービスを提供するため、高齢者虐待防止は介護事業者の極めて重要な責務です。「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」に基づき、介護サービス事業者には虐待防止措置が義務付けられています。令和3年度介護報酬改定で努力義務とされた事項が、経過措置期間を経て、令和6(2024)年4月1日から全ての介護サービス事業者を対象として完全に義務化されました。

事業者に義務付けられる主な措置は以下の通りです。

義務付けられる措置 内容 虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催 定期的に(例:半年に1回以上)委員会を開催し、虐待防止に関する取り 組み状況の確認、事例検討、対策協議等を行います。 高齢者虐待防止のための指針の整備 事業所(法人)としての虐待防止に関する基本的な考え方、虐待発生時の 対応手順、相談・報告体制などを明記した指針を整備し、職員に周知します。 従業者に対する虐待防止のための研修の実施 年2回以上、全職員を対象とした研修を実施し、虐待に関する知識、発見・ 対応方法、権利擁護意識などを高めます。研修プログラムには、具体的な 事例検討やロールプレイを取り入れることが効果的です。 これらの措置を適切に実施するための担当者の設置 虐待防止に関する取り組みを推進する担当者を選任し、その役割を明確に します。

また、不適切なケアがエスカレートし虐待に至るケースもあるため、身体拘束については「緊急やむを得ない場合」の3要件(切迫性、非代替性、一時性)を厳格に満たし、記録と定期的な見直しを行うなど、身体拘束廃止に向けた継続的な取り組みが求められます。

虐待が発生した場合(または疑われる場合)には、速やかに市町村に通報する義務があります(高齢者虐待防止法第21条)。行政は事実確認を行い、必要に応じて指導、監査、行政処分(介護報酬の減算、指定の一部停止、指定取消等)を行います。虐待防止措置の未実施は、運営基準違反として報酬減算の対象となる可能性があります。

現場における課題としては、職員のストレスやバーンアウト、虐待に関する知識・技術不足、人員不足による多忙さ、閉鎖的な組織風土などが挙げられます。これらに対しては、職員のメンタルヘルスケア、継続的な教育研修、業務負担の軽減、風通しの良い職場環境づくりなどが対策として重要です。

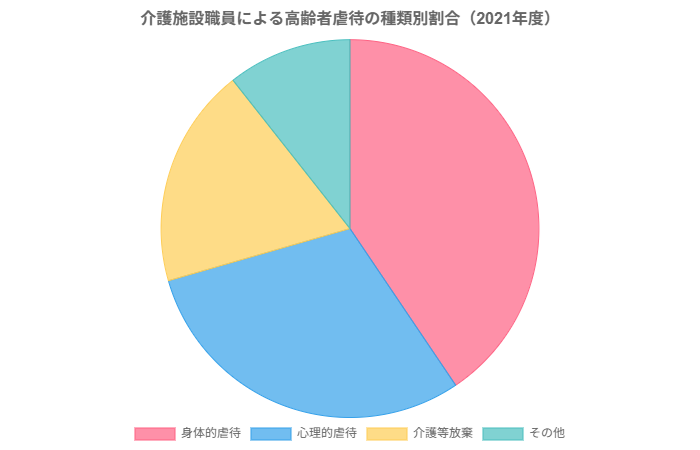

図3:介護施設職員による高齢者虐待の状況(2021年度)

出典:ツクイスタッフ「令和6年度から全介護施設で高齢者虐待防止の推進が義務化!」(厚生労働省「令和3年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」に基づく)

施設基準・運営基準の遵守と最新改正への対応

介護事業者は、提供するサービス種別ごとに定められた「人員基準」「設備基準」「運営基準」を遵守する義務があります。これらの基準は、介護保険法及び関連省令(例:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)に規定されており、サービスの質を担保するための最低限のルールです。

主な基準の概要は以下の通りです。

基準の種類 内容 人員配置基準 職種ごとの必要人数(例:介護職員は利用者数に応じて「3対1」など)、資格要件、 常勤・非常勤の配置などが定められています。違反すると人員基準欠如減算や行政処分の 対象となります。 設備基準 居室面積、廊下幅、手すりの設置、相談室や機能訓練室の確保など、建物の構造や設備に 関する基準です。建築基準法や消防法とも関連します。 運営基準 サービス提供内容、ケアプラン作成、利用者・家族への説明と同意、記録の整備・保存、 秘密保持、苦情対応、事故発生時の対応、虐待防止措置、感染症対策、業務継続計画 (BCP)の策定などが定められています。

近年の改正では、テクノロジー活用(見守りセンサー、記録ソフト等)を条件とした人員配置基準の緩和(夜勤職員配置加算の要件見直しなど)や、協力医療機関との連携強化(急変時対応、定期的な情報交換など)が進められています(令和6年度介護報酬改定について – 厚生労働省)。事業者はこれらの最新改正点を把握し、対応する必要があります。

基準違反が発覚した場合、行政による実地指導や監査が行われ、改善勧告、改善命令、そして悪質な場合には指定の一部効力停止や指定取消といった行政処分に至るリスクがあります。運営規程や重要事項説明書を適切に整備し、利用者や家族に丁寧に説明すること、緊急時対応マニュアルを作成し定期的に訓練を行うこと、サービス提供記録や会議録等を正確に作成・保存することも、運営基準遵守の観点から重要です。

重要法的課題への対応に関するキーポイント

課題 対応ポイント 人材確保・定着 処遇改善加算の適切な分配、労働条件の明確化、ハラスメント対策、外国人人材制度 の理解と遵守が鍵。 高齢者虐待防止 令和6年度からの完全義務化(委員会設置、指針整備、研修実施、担当者選任)を徹底。身体拘束廃止にも取り組む。違反時は行政処分リスク。 施設・運営基準遵守 人員・設備・運営各基準の最新情報を把握し遵守。特にテクノロジー活用による人員 配置基準緩和や医療連携強化の動向に注意。記録管理の徹底。

介護関連の判例・行政処分事例から学ぶ法的リスクマネジメント

介護現場では、日々細心の注意を払っていても、介護事故や労働問題、行政指導・処分といった法的リスクが常に存在します。過去の判例や行政処分事例を学ぶことは、これらのリスクを予見し、適切な予防策や対応策を講じる上で極めて重要です。

介護事故をめぐる判例の動向と事業者の責任

介護事故訴訟では、事業者の安全配慮義務違反や注意義務違反が主な争点となります。介護事故でトラブルとなるケースの内容ですが、転倒事故が圧倒的に多く、誤嚥事故も死亡や重篤な結果に繋がりやすいため訴訟になりやすい傾向があります。

介護事故の種類 争点と判例 転倒・転落事故 利用者の心身状況から転倒リスクを予見できたか(予見可能性)、見守り体制や移乗介助 方法が適切だったかなどが問われます。例えば、福岡地裁小倉支部平成26年10月10日 判決では、96歳だった利用者の足腰が弱く転倒の可能性が高いことを施設側が予見可能で あったとし、歩行介助や見守りを怠ったとして責任を認めています。一方、東京地裁 平成24年11月13日判決では、71歳であった利用者の歩行能力に問題はなく介助を要する 状況になかったとして施設側の責任を否定しています。 誤嚥・窒息事故 利用者の嚥下機能の適切なアセスメント、食事形態(刻み食、ミキサー食など)や食事 介助方法の適切性、誤嚥発生時の迅速な救命措置などが争点となります。名古屋地裁令和7年6月4日5年8月7日判決では、特別養護老人ホームでの誤嚥死亡事故で利用者の請求が認められ ました。 誤薬事故 薬剤の管理体制(施錠保管、ダブルチェック等)、配薬時の利用者確認、服薬介助方法の 適切性などが問われます。例えば、東京地裁平成27年4月24日判決では、誤薬による 損害賠償が認められています。 送迎中の事故 車両の運転者の注意義務(安全運転、急発進・急ブレーキの回避)、車両の安全設備 (手すり、ステップ等)、利用者の乗降時の介助の適切さなどが問題となります。

事故発生時には、速やかな事実確認、正確な記録(5W1H、事故状況、対応、利用者の状態変化等)、家族への誠実な説明と謝罪、そして具体的な再発防止策の策定と実施が極めて重要です。これらを怠ると、後の訴訟で不利な判断を受ける可能性が高まります。

労働問題に関する判例の動向

介護業界の労働問題は、人材不足と密接に関連しており、未払い残業代請求や不当解雇、ハラスメントをめぐる紛争が散見されます。

労働問題の種類 争点と事例 未払い残業代請求 「みなし残業代」の有効性、タイムカード等による労働時間の客観的記録の不備、 管理監督者性の安易な認定などが争われやすいポイントです。悪質性が高いと 評価される場合は、労働基準監督署による書類送検も考えられます。 適切な労務管理が重要です。 不当解雇・ハラスメント 解雇理由の客観的合理性や社会的相当性、ハラスメント防止措置義務(職場環境 配慮義務)の履行などが問われます。職員のメンタルヘルス不調に関連する 労災認定や安全配慮義務違反が争われるケースもあります。

労働審判や訴訟に至ると、事業所の評判低下や多額の賠償金支払いリスクに加え、他の職員への影響も甚大です。日頃からの適正な労務管理、ハラスメント防止研修の実施、相談しやすい窓口の設置など、予防的措置が重要です。

行政処分(指定取消・効力停止等)の具体的事例と原因分析

介護保険法等に違反した場合、行政指導、改善勧告、改善命令を経て、悪質な場合には指定取消や効力停止といった重い行政処分が下されます。指定取消処分を受けると原則5年間は再指定が受けられなくなるなど、事業継続に致命的な影響を及ぼします。

主な処分理由は以下の通りです。

処分理由 内容と具体例 介護報酬の不正請求 サービス提供実績のない架空請求、サービス提供時間を水増しする請求、基準を 満たさない加算の不正算定など。組織ぐるみで行われるケースも多く、最も 厳しい処分に繋がりやすいです。 人員基準違反 必要な資格者や員数を配置していない、常勤専従要件を満たしていない、虚偽の 勤務表を作成するなど。 運営基準違反 ケアプラン未作成、必要な記録の不備、利用者への説明・同意義務違反、虐待防止 措置の未実施など。 虚偽報告・虚偽答弁 行政監査や実地指導の際に、事実と異なる報告をしたり、虚偽の書類を提出したり する行為。 利用者の人格尊重義務違反(虐待等) 身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト(介護放棄)など。

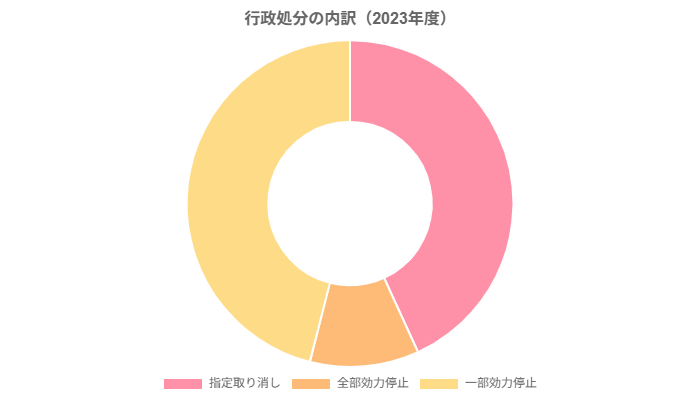

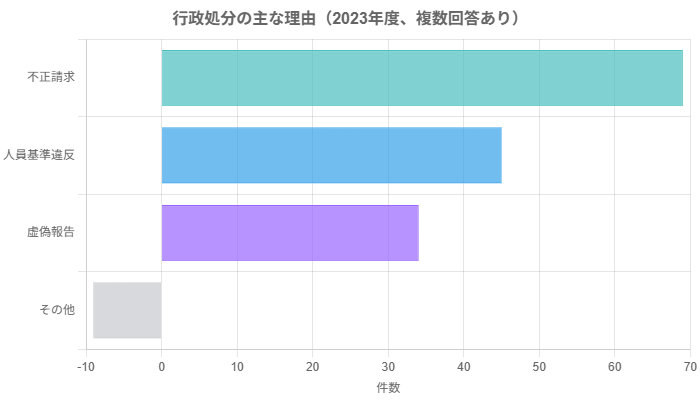

図4:介護事業所に対する行政処分の内訳(2023年度)

図5:介護事業所に対する行政処分の主な理由(2023年度、複数回答あり)

出典:福祉新聞「介護の行政処分139件 厚労省が23年度調査を発表」(2025年3月30日記事)

データに基づく作図

行政処分を避けるためには、法令遵守を徹底するコンプライアンス体制の構築が不可欠です。具体的には、定期的な内部監査の実施、職員への法令研修、不正や違反を発見した場合の内部通報制度の整備、そして実地指導や監査には誠実かつ適切に対応することが求められます。

判例・行政処分から学ぶリスクマネジメント

リスク分野 ポイント 介護事故 予見可能性と安全配慮義務が最大の争点。事故発生時の記録と誠実な対応が重要。 労働問題 未払い残業代、不当解雇、ハラスメントが多発。適正な労務管理と予防策が不可欠。 行政処分 不正請求、人員・運営基準違反、虚偽報告、虐待が主な原因。コンプライアンス体制 の確立と内部監査の実施が防御策。 共通の教訓 「知らなかった」では済まされない。法令知識の習得、記録の徹底、誠実な対応、 予防的措置の実施が法的リスクを低減する。

変化する法的環境への適応と持続可能な事業運営に向けて

本記事では、介護業界が直面する主要な法律問題に関する最新動向と、それらに対する実務上の留意点について概観しました。介護保険法の頻繁な改正、働き方改革の進展、そして絶えない介護事故や行政処分のリスクは、介護事業者にとって常に意識すべき重要な経営課題です。

これらの変化する法的環境に適切に適応し、持続可能な事業運営を実現するためには、以下の点が不可欠です。

持続可能な事業運営への鍵 内容 法令改正動向の継続的な把握と迅速な対応 厚生労働省や関連省庁から発出される通知、業界団体からの情報提供 などを通じて、常に最新の情報を入手し、自事業所の運営体制や規程 類を適時適切に見直すことが求められます。 法令遵守(コンプライアンス)体制の強化とリスクマネジメントの徹底 経営層から現場職員まで、全組織的にコンプライアンス意識を醸成する ことが重要です。定期的な研修の実施、内部監査体制の構築、就業規則 や各種マニュアルの整備・周知徹底、そして万が一問題が発生した際の 迅速かつ適切な対応プロセスの確立が不可欠です。 職員の労働環境整備と処遇改善を通じた人材確保・定着への継続的な取り組み 働き方改革関連法の遵守はもとより、賃金改善、キャリアパスの提示、 休暇取得の促進、ハラスメントのない安全で働きがいのある職場環境 づくりに積極的に投資することが、質の高い人材を確保し定着させる ための最重要課題です。 テクノロジーの積極的な活用による業務効率化とサービス品質の向上 ICTや介護ロボットの導入は、記録業務の負担軽減、職員間の情報共有 の円滑化、見守り業務の効率化などに繋がり、結果として職員が利用者 と向き合う時間を増やすことに貢献します。これは、業務効率化のみ ならず、介護サービスの質の向上にも直結します。 利用者本位の質の高い介護サービス提供に向けた不断の努力 全ての法的要請の根底には、利用者の尊厳を守り、安全で質の高い サービスを提供するという目的があります。法令を遵守するだけで なく、常に利用者とその家族の声に耳を傾け、個別性を尊重したケアを 提供し続ける姿勢が、信頼される事業者としての評価を高めます。

今後の介護業界は、2027年の次期介護保険制度改正に向けて、ケアマネジメントのあり方、ICTの更なる活用、保険給付と負担のバランスなど、大きな変革の議論が続きます。事業者は、これらの動向を注視しつつ、自らの強みと課題を分析し、変化に柔軟に対応できる経営基盤を構築していく必要があります。法的な側面だけでなく、社会保障制度全体の中での介護の役割、地域共生社会の実現といった広い視野を持ち、変化を恐れず挑戦し続けることが、これからの介護事業者に求められる姿と言えるでしょう。

まとめー変化の時代を乗り越え、持続可能な事業運営を実現するためにー弁護士との連携という選択肢

本稿では、目まぐるしく変化する介護業界の法的環境と、事業者の皆様が直面する多岐にわたる法律問題について、最新の動向を交えながら解説いたしました。

3年ごとの介護保険法改正は、介護報酬からサービス提供体制、人員配置基準に至るまで広範な影響を及ぼし、その都度、事業運営の見直しが迫られます。令和6年度改正における処遇改善加算の一本化やLIFE活用推進、生産性向上に向けたICT導入による人員配置基準の特例措置などは、その代表例と言えます。さらに、2027年に向けた次期改正では、ケアマネジャーの業務範囲の見直しや利用者負担のあり方など、制度の根幹に関わる議論も進んでいます。

加えて、働き方改革関連法の遵守は、深刻な人材不足に悩む介護業界にとって喫緊の課題です。時間外労働の上限規制、年5日の年次有給休暇取得義務、正規・非正規職員間の不合理な待遇差を禁じる同一労働同一賃金の原則への対応は、労務管理体制の根本的な見直しを求めるものです。

これらに加え、高齢者虐待防止措置の完全義務化、各種施設基準・運営基準の遵守と最新改正への対応、そして後を絶たない介護事故や労働問題、厳しい行政処分のリスクなど、介護事業者の皆様が日々向き合わなければならない法的課題は、ますます複雑かつ専門性が高くなっています。

このような状況下で、法務担当者を専任で置くことが難しい多くの介護事業者様にとって、これらの法的課題に独力で、しかも完璧に対応し続けることは、決して容易ではありません。「知らなかった」では済まされない法的責任を問われるリスクも常に伴います。

そこで、私たち弁護士事務所との顧問契約が、皆様の事業所運営を法的な側面から力強くサポートし、様々な課題解決への道筋を照らす羅針盤となり得ることをご提案させていただきます。

顧問弁護士は、日常的に生じる法的な疑問点に対し、迅速かつ的確なアドバイスを提供することで、問題の未然防止(予防法務)と、発生してしまった問題の拡大防止に貢献します。具体的には、以下のような多岐にわたるサポートが可能です。例えば「行政から実地指導の通知が届いた段階」、「職員から未払い残業代の請求や待遇差に関する説明を求められた時点」、「介護事故が発生し、家族への説明を行う前に」弁護士に相談するという早期の相談が、問題を複雑化させない鍵となります。実際、弁護士はこのような支援が可能です。

法改正への迅速・的確な対応支援

* 頻繁な介護保険法改正の内容を分かりやすく解説し、新たな加算の取得準備、人員・運営基準の変更に伴う規程整備、必要な届出などをサポートします。

* 働き方改革関連法を遵守した就業規則の改定、36協定の適切な 締結・運用、同一労働同一賃金原則に沿った給与体系や手当の見直しなど、具体的な労務管理体制の構築をお手伝いします。

法的リスクの低減と紛争予防・解決

* 雇用契約書、労働条件通知書、各種同意書(身体拘束、個人情報利用など)のリーガルチェックと整備、虐待防止マニュアルや業務継続計画(BCP)の策定支援など、文書管理を通じたリスク管理を徹底します。

* 介護事故発生時の初期対応(証拠保全、利用者・家族への説明方法など)に関する助言、再発防止策の検討をサポートし、訴訟リスクの低減を図ります。

* 職員からの未払い残業代請求、ハラスメント相談、不当解雇と

いった労働問題に対し、法的に適切な対応方法をアドバイスし、必

要に応じて代理人として交渉や労働審判、訴訟対応を行います。

* 行政による実地指導や監査の事前準備、立会い、改善報告書の作成などを支援し、行政処分リスクを最小限に抑えます。特に、不正請求や人員基準違反、運営基準違反といった指摘を受けやすいポイントについて、日頃からのコンプライアンス体制構築をサポートします。

健全で持続可能な事業運営体制の構築サポート

* 処遇改善加算の適切な活用方法や配分ルールに関する助言、ハラスメントのない働きやすい職場環境づくりのための研修実施などを通じ、人材確保・定着を支援します。

* 外国人人材の受け入れに関する法的留意点や、関連法規の遵守についてアドバイスします。

* テクノロジー活用(ICT、介護ロボットなど)に伴う個人情報保護法への対応や、導入による労務管理上の注意点などを明確にします。

もちろん、上記のような相談に乗ってくれる弁護士をスポットで探してその都度対応する、というやり方もあります。しかし、それよりも良い方法は、顧問弁護士に就いてもらうことです。

顧問契約の最大のメリットは、事業所の規模や特性、そして抱える課題を深く理解した弁護士が、継続的に、そして気軽に相談できる「かかりつけ医」のような存在になることです。例えば、「就業規則や契約書の定期的なリーガルチェック」「職員向けのハラスメント研修の実施」「行政指導への同席と適切な対応支援」といったサービスを提供することが可能です。問題が小さいうちに、あるいは発生する前に専門家のアドバイスを受けることで、時間的・経済的コストを大幅に削減し、経営資源を質の高い介護サービスの提供という本来の業務に集中させることが可能になります。

変化の激しい時代において、法令遵守は事業継続の大前提です。しかし、それは守りの姿勢に留まらず、むしろ質の高いサービス提供と職員が安心して働ける環境を実現するため、つまり、事業継続の支援になるのです。弁護士は、そのための信頼できるパートナーとして、法的な知見と実務経験をもって、皆様の事業所が直面する課題を共に乗り越え、未来へと発展していくためのお手伝いをいたします。

介護事業を取り巻く法的課題は、今後ますます複雑化していくことが予想されます。そのような中で、法的リスクを的確に管理し、変化に柔軟に対応できる盤石な経営基盤を構築するために、ぜひ一度、弁護士事務所にご相談ください。皆様の事業所の実情を丁寧にお伺いし、最適なサポートをご提案させていただきます。

Last Updated on 7月 17, 2025 by kigyo-lybralaw

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |